消防士、警察官、公務員として働いてきた方の多くにとって、転職は人生で初めての経験になるケースが少なくありません。公務員から民間企業への転職を考えたとき、「自己分析と自己理解ってそもそも何が違うの?」「どうやって始めればいいの?」と疑問に思う方も多いでしょう。

本記事では、公務員から民間企業への転職活動に向けて、まず押さえておきたい「自己理解」と「自己分析」の基本的な考え方から実践方法まで、わかりやすく解説します。転職初心者でも、「何から始めればいいのか」が明確になり、一歩踏み出すためのヒントが得られる内容になっていますので、ぜひ最後までご覧ください。

「自己分析」と「自己理解」の違い

消防士、警察官、公務員からの転職活動で、多くの方が直面するのが「自己分析」と「自己理解」という言葉の違いです。中には初めて「自己理解」という言葉を聞く方もいらっしゃるかもしれませんが、似ているようで実は役割が異なります。そのため、この違いをあいまいにしたまま進めてしまうと、転職の軸がぶれて後悔につながることも少なくありません。

本章では、「自己分析」と「自己理解」の違いを整理して、お伝えしていきます。特に、自己理解はキャリア形成の“土台”とも言える部分であり、これがなければ自己分析の結果も表面的なものにとどまってしまいます。この違いを正しく理解することで、自分の強みやスキルだけでなく、価値観やビジョンまで見据えたキャリア形成が可能になり、納得感のある転職活動へとつなげることができるでしょう。

「自己分析」と「自己理解」の比較

まずは、簡単に「自己分析」と「自己理解」の違いについてみていきましょう。

| 特徴 | 自己分析 | 自己理解 |

|---|---|---|

| 目的 | 自分の強みや弱みを客観的に把握し、具体的な行動やキャリアプランに活かすこと | 過去の経験や感情を深く掘り下げ、ありのままの自分を受け入れること |

| アプローチ | ロジカル、論理的、客観的 | 内省的、感情的、主観的 |

| 手法 | ・SWOT分析 ・人生曲線 ・マインドマップ など | ・ジャーナリング ・コーチング ・他者との対話 など |

| 活用場面 | ・職務経歴書の材料 ・履歴書の材料 ・面接対策の材料 など | ・キャリアの方向性 ・転職軸 ・モチベーション など |

| 時間の軸 | 過去 〜 未来 (※短・中期) | 過去 〜 未来 (※中・長期) |

| 実施するタイミング | ・転職を決断した直後 ・転職希望先を見つけた直後 | ・今に不満や疑問があるとき ・転職に悩み始めた時 |

「自己理解」と「自己分析」は似ている言葉ですが、実施するタイミングや整理する視点が異なります。「自己理解」の方がより主観視点でのキャリア選択になり、「自己分析」は転職を希望する企業の採用担当者や経営者への意識も向けた視点での取り組みが重要になります。

そのため、「自己理解」と「自己分析」が組み合わさることで相乗効果が生まれ、転職やキャリア選択の精度が高まるだけでなく、人生全体の方向性を明確にすることが可能になります。このようなことから、納得感の高いキャリア選択が可能になりますので、自己理解と自己分析は「転職の成功」だけでなく、「自分らしい人生の選択」にもつながる土台となるということができます。

「自己理解」と「自己分析」の役割が違うから、取り組むタイミングも、その効果も違うんだね!

「自己分析」と「自己理解」の両方が大事な理由

中には、「自己分析」のみを行えば良いと考えている方もいらっしゃいますが、「仕事への充実感」「仕事への意義」などを求めている方の場合には、「自己理解」と「自己分析」のどちらか一方だけでは不十分です。特に、公務員から民間企業へ転職を考えている場合、両方に取り組むことが重要です。

なぜならば、自己分析だけでは「企業にどう見せるか」に偏ってしまい、入社後に「やっぱり合わなかった」と後悔するリスクがあるからです。一方で自己理解だけでは、自分らしさはわかっても、それを企業にどう伝えるかが不十分になってしまいます。

そのため、「自己理解」でキャリア選択の軸を明確にし、「自己分析」で企業にどう貢献できるかを言語化することで、転職活動におけるミスマッチを防ぐことや面接での内定確率を上げることができる可能性が高くなります。

- 「自己理解」で、キャリア軸が明確になる

- 「自己分析」で、企業にどう貢献できるかを明確にできる

- 入社後のミスマッチを防げる

取り組むタイミングが違うだけで、転職においては「自己理解」も「自己分析」も、どちらも取り組むことが大事なんだよね!

「自己理解」とは

次に、転職活動において「自己分析」と合わせて重要なことが「自己理解」です。自己理解は簡単そうに感じてしまう方もいらっしゃるかと思いますが、実際には多くの時間と労力がかかるため、曖昧なまま進めてしまう転職希望者も少なくありません。しかし、自己理解を疎かにすると「志望動機が浅くなる」「入社後のミスマッチが起きる」といった大きなデメリットにつながります。この記事を読んでくださっているあなたには、ぜひ自己理解にも取り組んでいただきたいと思います。このセクションでは、自己理解の定義や明確にすべきポイント、そして転職活動にどう役立つかを解説していきます。

自己理解とは

まずは、結論からお伝えさせていただきます。

自己理解とは・・・

あなた自身を深く理解し、方向性を理解すること

これは、消防士、警察官、公務員からの転職やキャリア選択に限った話ではなく、人生という広い視点で自分を理解し、キャリア選択におけるゴール地点の明確化に落とし込んでいくことで、「理想」と「現実」の差を知ることができます。また、その差が理解することができると、その差を埋めるための最適な戦略を練ることも可能です。

このような観点から、自己理解は「方向性」を明確にすること、自己分析は「企業とのマッチを図るもの」となります。

人生選択、キャリア選択の正解は、転職をしたいと思っている「あなたの中にしかない」から、自分自身と向き合うことが大事なんだね!

自己理解のタイミング

一般的に、「自己分析」を行うタイミングが転職を決断した直後に対して、「自己理解」を行うタイミングは、「今のキャリアに疑問や不満を抱いたとき」になります。

なぜならば、「自己理解とは」人生という広い視点からあなた自身を深く理解し、方向性を理解することなので、現在の仕事に対して疑問や不満を抱いたときに、「これから先のキャリア選択をどうしていくのか?」といったことを明確にするのに役立つからです。

「自己理解」→「自己分析」の順番で進めることで、転職における後悔を防ぐことにつながるよ!

自己理解で明確にすること

自己理解で明確にすることは主に「3つ」あります。

自己理解は、「自分は何のために働くのか」「どんな未来を描きたいのか」といったを見つめ直す作業です。特に、消防士・警察官・公務員として働いてきた方にとって、民間企業への転職は人生の大きな転換点になるからこそ、ビジョンを明確にして、情熱の持てる仕事に転職し、才能や強みを活かしながら戦略的に取り組むことが重要です。

安定した環境から一歩踏み出すからこそ、収入や仕事内容だけでなく、「自分はどんな価値観を大切にしたいのか」「どんな社会的役割を果たしたいのか」を理解しておくことは、転職のミスマッチや、転職後の後悔を回避するためにも重要な要素となります。では、これらの3つについてもう少し掘り下げて解説を行いましょう。

ゴール

自己理解における「ゴール」とは、人生という広い視点から、あなたがどんな未来を描きたいのかということです。そして、消防士、警察官、公務員からの転職やキャリア選択を考えている場合には、「キャリアビジョン」を指します。転職活動を進めるうえで、今の不満を解消するだけでなく、数年後・10年後にどんな姿になっていたいのかを具体的にすることが重要です。

ゴールを設定することで、転職活動の軸がブレなくなります。目先の条件だけで企業を選んでしまうと、「思っていた仕事と違った…」「転職しなければよかった..」と後悔するケースも少なくありません。だからこそ、ゴールを明確にすることが、納得感のある転職やキャリア形成につながります。

【ゴール設定のメリット】

・転職の軸が明確になる

・転職活動における優先順位がつけやすくなる

・転職エージェントを活用しやすくなる

など

【ゴール設定をしないデメリット】

・1年後も3年後も、何も現実は変わらない

・なんのために仕事をするかわからない

・仕事へのモチベーションが低下する

など

また、ゴール設定では、よくある間違いがあります。

- 情熱的ではないもの

心の底からワクワクする気持ちが湧かないゴールです。やっていて楽しい・嬉しいという感情が伴わないと、途中でモチベーションが低下してしまいます。 - 達成可能性が高いもの

現状の延長線上にある「無難なゴール」です。安全ではありますが、自分を成長させたり、転職で大きく環境を変えるきっかけにはなりにくくなります。 - 「〜しなければ」になっていること

「資格を取らなければ」「昇進しなければ」といった“義務感ベース”のゴールです。これは、やりたい気持ちから出てくるものではないため、動機づけが弱く、継続が難しくなります。 - 外的要因によって設定したもの

世間体や家族の期待、上司の意見など、外的要因に左右されて決めたゴールです。本当は自分が望んでいない未来を選んでしまい、後悔につながるケースが多いです。

など

これらは、すべてゴール設定における、よくある間違いになります。特に、ゴール設定をした際に、そのゴール達成までの過程に対しての「〜しなければならない」「〜するのが苦しい」と感じている状況がある場合には、情熱を十分に注げない可能性が高い状態のゴール設定になっている可能性がありますので、注意してください。

ゴール設定は、「達成できるか」よりも「達成したいか」の方が大事なので、高すぎるくらいでOK!

エナジー

自己理解における「エナジー」とは、あなたの情熱・価値観などを指します。言い換えると、「心が自然と動くもの」「やっていて時間を忘れるもの」「過去の経験から社会に与えたい影響」などを理解することです。これを明確にすることで、給料や福利厚生などの転職条件だけでなく、自分に合った働き方を選べるようになります。

消防士や警察官などの公務員として働いてきた方の多くは、「人を助けたい」「誰かの役に立ちたい」という強い価値観を持っています。しかし、民間企業への転職では、人の命を守る仕事ではなくなるからこそ、「誰に、どんな価値を届けたいのか?」を明確にすることが重要になります。

【エナジーを発見するメリット】

・情熱を注げる仕事を明確にできる

・転職後のミスマッチを回避できる

・仕事に対する充実を感じやすくなる

など

【エナジーを発見しないデメリット】

・価値観が合わないからモヤモヤする

・仕事への充実感が薄くなる

・転職後のミスマッチにつながる

など

また、エナジーとしてあげた「価値観」「情熱」を見つける方法を簡単に解説します。

- 価値観

価値観を明確にする方法として効果的なことは、「過去の感情を振り返ること」です。次の内容を参考に、自己理解を深めてみてください。

「人生で最も嬉しかった瞬間は、何が嬉しかったのか?」

「人生で最も悔しかった瞬間は、何が悔しかったのか?」

「人生で最も怒った瞬間は、何に怒りを感じたのか?」

など - 情熱

情熱を明確にする方法として効果的なことは、「あなたが与える影響」を明確にすることです。

例:星野良太の情熱

「私は、公務員特化型のキャリア支援事業を通して、業界業種未経験でキャリア選択の幅が狭いと言われている公務員のキャリア選択の幅を広げることで、すべての人が自分らしく働くことができる社会を作りだすことです。なぜならば、私自身も公務員として働く中で、自分らしく働くことができていなかったことや人間関係に悩んだことがありました。それによって、大きく精神的ストレスもかかりました。でも、本来仕事って、強制されるものではないからこそ、自分らしく働くことが重要だと考えています。だからこそ、キャリア選択に悩む公務員の自己理解を促進し、自分らしさとゴールを明確にすることが、自分自身を変える始めの一歩だと思ったからこそ、キャリア支援事業をしようと考えました。そして、これに取り組んだことによって、次の世代の子達までその輪を広げていき、子どもたちに価値ある未来とワクワクする未来を僕ら大人たちの手で作っていきたいと思っています。」

人は感情を持ち、1人ひとり違う価値観を持っており、1人ひとり違う過去の経験があるからこそ、その思いを言語化しなければ、中長期的なモチベーションにつながることはありません。「偉人の言葉」や「インフルエンサーの言葉」に共感をしたとしても、継続的な行動につながらず、モチベーションが下がってしまう原因は、自分自身の思いを言語化できていない場合がほとんどです。

そのため、価値観や情熱を丁寧に言語化し、キャリア選択に繋げることは「転職後のミスマッチを回避」することや「仕事に対する充実を感じやすくなる」といった効果があります。

僕が持っている情熱って「過去の経験から、実現したい社会」だったから、キャリア選択が起業・独立に繋がったんだよね!

ストレングス

自己理解における「ストレングス」とは、才能・好きなことを指します。「あなたが自然とできてしまうこと」、「他人よりも早く習得できること」、「周囲から繰り返し評価されてきた特徴」などです。スキルや経験が「努力して身につけたもの」だとすれば、ストレングスは「素の自分が持っている強み」になります。努力して身につけた力はスキル、生まれ持って自然と発揮できるのがストレングスです。

消防士・警察官・公務員として働いてきた方の中には、日々の業務を当たり前にこなしているだけで「自分には特別な才能なんてない」と感じる人も少なくありません。しかし、「当たり前にできていること」「興味を持ってしまうこと」などが職種・業種の選択肢になり得るからこそ、明確にすることが重要です。

【ストレングスを明確にするメリット】

・自分に合った職種、業種を見つけやすい

・転職後も自分らしく成果を出しやすい

・仕事での苦痛を減らすことにつながる

など

【ストレングスを明確にしないデメリット】

・職種や業種選択でのミスマッチが起こる

・「〜しなければならない」ことにつながる

・結果や成果に繋がりづらくなる

など

また、ストレングスとしてあげた「才能」「好きなこと」を見つける方法を簡単に解説します。

- 才能

才能とは、生まれながらにして持っている個性のことで、性格だけではなく、動作行動に現れやすくなります。次の内容を参考に、自己理解を深めてみてください。

「自然とできてしまうことは、どんなことですか?」

「周囲の人からは、どんな部分を評価されてきましたか?」

など - 好きなこと

好きなこととは、「〜しなければない」と思って興味関心を持ったことではなく、「〜したい」と思って興味関心を持っていることになります。次の内容を参考に、自己理解を深めてみてください。

「普段見ているYoutubeのカテゴリーは、どんなものが多いですか?」

「なぜか興味を持ってしまうことは、どんなことですか?」

など

間違い探しが得意な人、空間把握能力が高い人など、人はそれぞれ違ったストレングスを持っていて、そのストレングスを活かすことができれば、苦なく仕事をしやすくなります。また、もともと持っている特性なので、磨き上げることで、さらにその能力のレベルを上げることも可能です。

ちなみに、僕のストレングスは「まとめちゃうこと」「準備しちゃうこと」「思い切った選択をしちゃうこと」だよ!

自己理解を活かす方法

本章の冒頭でもお伝えさせていただいたように、「自己理解とは」あなた自身を深く理解し、方向性を理解することなのですが、これはキャリアの方向性として、「働く場所」「働き方」「仕事内容」

の際に必要になるため、次のようなことを合わせて明確にすることが重要です。

「どのように働きたいのか?」

「どこで働くのか?」

「どんな仕事をしたいのか?」

「どんなことを実現するのか?」

これらのように、自己理解を行うことで「自分らしい働き方」「自分軸での働き方」を実現することに繋がります。また、本質的に自分自身を知ることになるからこそ、キャリア選択における後悔を防ぐことに繋がります。

さらに、自己理解を深めておくことで「転職エージェントを上手に活用できる」というメリットがあります。転職エージェントは求職者の代わりに求人を探し、推薦や調整をしてくれますが、転職軸がないまま任せきりにすると「紹介された企業に流される」といったことから、転職後の後悔につながる可能性が高くなります。

しかし、自己理解をもとに自分の価値観やビジョンを伝えることができれば、エージェントもあなたに合った求人を精度高く紹介できるため、結果的に内定確率が高くなります。

転職エージェントの活用については、こちらの記事も併せてご覧ください。

ただ、ゴール設定をするには、「決断をする」ことも求められるから、結構負荷もかかるので、「自分らしさ」を大事にしたい人だけ取り入れてみてね!

「自己分析」とは

ここからは、公務員からの転職に欠かせない「自己分析」について解説します。自己分析を正しく理解することは、転職活動であなたの経験を的確に示すことにつながり、内定獲得の鍵になります。特に公務員→民間の転職では効果が大きいので、基本を押さえて実践に活かしてください。

自己分析とは

結論からお伝えします。

自己分析とは・・・

企業要件に照らして、あなたの強み・実績を“証拠”として棚卸しをすること

特に消防士・警察官・公務員の方にとっては、これまでの経験が特殊な経験だからこそ、そのまま民間企業で伝わるとは限りません。そのため、あなた自身の経験を「何をしたのか」「どのような成果を残したのか」という事実ベースで整理し、採用担当者や経営者から「ぜひ一緒に働きたい!」と思ってもらうことができる言葉に置き換える作業が重要です。

実は、とてもシンプル!

「一緒に働きたい!」と思ってもらえるような、人になることが大事なだね!

自己分析のタイミング

自己分析を行うタイミングとして一般的なのは、「転職を決断した直後」かと思いますが、実はもっと適切なタイミングがあります。それは、「転職の方向性が明確になったとき」です。

というのも、多くの方の場合には、「自己分析を通してキャリアの方向性を見つける」といった方法をとるかもしれません。しかし、先ほどもお伝えをしたように、「自己分析とは」とは、企業要件に照らして、あなたの強み・実績を“証拠”として棚卸しをすることになります。そのため、すでに企業が決まった状態にならなければ、適切な自己分析を行い、書類選考や面接選考に活用することが難しくなっています。

このようなことから、転職をしようと思った時にまず行うべきことは、「自己理解」です。「あなた自身を知り、あなただけが持つキャリアビジョンを明確にすること」によって、キャリア選択の方向性が明確になります。自己理解と自己分析は、「強み」「弱み」などを明確にすることもあるため、明確にすることが似ている側面もあります。だからこそ、自己理解を元にして転職選考を受ける企業を絞り込み、絞った企業に合わせて自己分析の内容を擦り合わせて、書類選考や面接選考に活かすことができるように言語化を行うことが重要です。

キャリア選択、転職活動に関する流れをこちらの記事で紹介しておりますので、合わせてご覧ください。

「自己分析」は、企業とのマッチングを図るために行うもの!

「自己理解」は、あなたの人生を含めたキャリアの方向性を決めるもの!

自己分析で明確にすること

自己分析で明確にするべきことは、主に以下の5つです。

たとえば、消防士として火災現場に出動していた経験は、単なる現場対応だけでなく「リスク管理」「緊急時判断」「チームマネジメント」といった民間でも評価されるスキルに置き換えることができます。このようにあなた自身の経験を整理し、言語化を行うことによって、企業の採用担当者や経営者の方々に対してわかりやすく、具体的にアピールできるようになります。では、これらの5つについてもう少し掘り下げて解説を行いましょう。

1. 職務実績

まず、実務実績に関して、ここでのポイントは「どんなことに貢献できたのか?」という視点で職務の経験を言語化していくことが重要になります。どんな事柄で、どんな役割で、どの規模感で、何を成し遂げたかを事実で整理すると、具体的な出来事から実績までを明確にしやすくなると思います。いくつかの例を挙げて見ますので、参考にしてください。

【作成例:消防士】

「私は消防署での地域防災イベントにおいて、責任者として◯◯人規模の住民を集客し、◯◯人の職員をマネジメントする役割を担いました。集客面では、従来の広報に加えて、SNSでの情報発信や地域団体との連携を工夫し、ターゲット層に訴求することに成功しました。マネジメント面では、役割分担を明確にし、当日の動線確認を事前に実施することで、現場の混乱を防ぎました。その結果、イベントを安全かつ円滑に運営し、住民の方々から高い満足度を得ることができました。この経験を通じて、私は主体的な課題解決力と人材マネジメント能力を培ったと考えています。

【作成例:警察官】

「私は警察官として派遣された小学校で、交通安全講習を企画・実施した経験があります。児童にとって交通ルールは日常生活に直結する重要な知識ですが、専門用語や法的な表現は難しく理解が進みにくいといった課題がありました。そこで私は、実際の横断歩道を模した体験形式の指導を取り入れたり、クイズ形式で参加型の講習を行うなど、児童の年齢に合わせた工夫を加えました。その結果、児童が積極的に質問したり、自ら正しい行動を実演できる場面が増え、学校側からも『理解度が高まった』との評価をいただきました。この経験を通じて、私は専門的な知識をわかりやすく伝える教育力と、対象に合わせて内容を工夫する発信力を培ったと考えています。今後は御社の〇〇業務においても、複雑な情報を整理・翻訳して相手に伝え、理解を促す力を活かしたいと考えております。」

民間企業に勤めている場合には、「個人売上としての実績」「組織売上への貢献」などが強みとして活かすことができる職務実績になりますが、公務員の場合には、仕事柄このような数値を作りづらい環境にもありますので、無理に実績としての数値を用いる必要はありません。

しかし、これから実績を積むことができる仕事があるなら、積極的に現職での仕事に従事しておくと、職務経歴書や面接の際に強みとして示しやすくなります。特に、年収を上げたいと考えている方の場合には、現職での経験を積んでおくことや、実績を残すことによって交渉材料ともなりますので、現職の公務員として主体的、かつ積極的な仕事への貢献は非常に重要な内容となります。年収については、以下の記事でも取り上げていますので、ぜひ参考にしてみてください。

「職務経歴書」や「面接選考」の中で、これからの活躍を想起させられるものが、業務実績になるので、現職の段階から様々な経験を積むのがおすすめ!

2. スキル(転用可能スキル)

2つ目に「スキル」です。消防士や警察官などの公務員として培ったスキルは、そのままでは民間企業に伝わりにくいことがあります。しかし、視点を変えて「転用可能スキル」として整理すれば、どんな職種でも活かせる強みとして示すことができます。具体的には、これまでの経験を丁寧に棚卸しし、「どんな業務で」「どのように活用できるか」を明確にすることが大切です。このように整理されたスキルは、面接の場でも説得力を持ち、採用担当者に納得感を与える材料となります。

【作成例:消防士】

「私の強みは、『冷静な状況判断力』『リスクマネジメント力』です。私は消防士として数多くの災害現場に出場する中で、数秒単位で変化する災害の状況を瞬時に整理し優先順位をつけて、命を最優先とした行動をとってきたため『冷静な状況判断力』を培うことができました。また、災害現場は私たちの命の危険にも直結しますので、仲間との情報共有を徹底し、役割を柔軟に調整することで『リスクマネジメント力』を身につけてきました。このような経験を活かすことによって、未経験の業種とはなりますが、御社においても、突発的なトラブル対応や迅速な意思決定が必要な場面で、私の現場対応力を活かし、組織のリスク低減と円滑な業務推進に貢献できると確信しております。

【作成例:警察官】

「私の強みは『傾聴力』と『トラブル解決力』です。警察官として勤務する中で、交通事故や住民間のトラブルなど、感情が高ぶった方々に対応することが多くありました。その際、私はまず相手の話を丁寧に傾聴し、事実関係と感情を切り分けることで相手の信頼を得るよう心がけてきたため、傾聴力を培うことができました。そのうえで、必要に応じて関係者を調整し、最適な解決策を導く役割を担ってきたことで、『トラブル解決力』を養ってきました。このような経験を活かすことによって、未経験の業種とはなりますが、御社においても顧客対応や部署間調整の場面で活かし、円滑な業務遂行に貢献できると考えております。」

面接の中では、基本的な回答方法として「聞かれたことに答える」と言うようにシンプルな回答が重要となるため、上記の内容をそのまま話すと、若干回答時間が長く感じられることがあります。そのため、「強み」と「具体的にどう活かすか?」といった点を分けて回答するのも1つの手段です。

ただし、完全に分けて考えてしまうと、「どう活かせるのか?」といった点について考えづらい部分もあるかと思いますので、面接対策としての言語化をする場合には「強み」と「どう活かせるのか?」をセットで考えておくのが得策です。面接の流れに沿った対応を行うことができます。また、消防士、警察官、公務員からの転職に関するスキルの内容は、以下の記事でまとめていますので、ぜひ合わせてご覧ください。

実は、「日系企業」「外資系企業」なのかによって、話した方が良い内容って変化してくるので、どんな人を求めているのかを理解することが大事なんだよね!

3. 強み(長所)

3つ目に、「強み」です。「強み」とは、あなた自身の人柄的な特徴や個性です。スキルが「何ができるか」を示すのに対して、強みは「どのような人間か」を表す部分です。転職活動においては、単なるスキルだけでなく、この強みが「一緒に働きたい人材かどうか」を判断する基準となります。

【作成例:消防士】

「私の強みは『徹底的な準備を行うこと』と『仲間と協力して成果を出すこと』です。

消防士の仕事では、200種類以上の資機材を災害種別に合わせて取り扱う必要があることから、細かく資機材の点検を行い、各資機材の取り扱いについて準備を行い、職員の事故を起こすことなく災害対応に従事してきました。また、消防士として、火災現場や救助活動など、命に関わる現場で仲間と連携し、複数名の要救助者を建物から搬送するなどの救出活動に従事してまいりました。その結果、上司や仲間から『安心して背中を任すことができる』と言っていただけることが増えました。御社においても、チームの一員として誠実に業務に取り組み、細かな異変にも気がつくことができるように、仕事への準備を徹底し、職場の方々との信頼関係を築きながら成果を上げていきたいと考えております。」

【作成例:警察官】

「私の強みは『細部へのこだわり』と『根気強さ』です。警察官として交通事故や事件対応に携わる中で、現場検証ではわずかなブレーキ痕や証言の矛盾など、細部を徹底的に確認する姿勢を大切にしてきました。特に、小さな見落としが、被疑者の特定や事故原因の特定において大きな判断ミスにつながるため、何度も現場に足を運び、資料を照合し、確実な証拠を積み上げる根気強さを養いました。これにより、後の裁判や再発防止策に結びつけることができました。こうした経験から得た『細部へのこだわり』と『粘り強く改善に取り組む姿勢』を、御社での広告配信やUI改善の場面に活かし、PDCAサイクルを回しながら成果に直結させていきたいと考えております。」

転職における面接では、「強み」の中に「スキル」「人間性」が混同してしまうことがあると思いますが、基本的には、「経験談」+「人間性」を元にして話しを進めていくことがおすすめです。理由は、面接の中で「スキル」を示す場面は、「現職での経験について聞かれた時」だからです。確かに様々なスキルを話すことはとても効果的なのですが、面接全体を通してあなた自身のアピールをする場合、「面接の時間内に分散させて表現すること」が効果的であると考えていますので、スキルも人間性も活用しつつ面接の構成を立てていくことが良いです。

実は、「日系企業」「外資系企業」なのかによって、話した方が良い内容って変化してくるので、どんな人を求めているのかを理解することが大事なんだよね!

4. 弱み(短所)

3つ目に、「弱み」です。「弱み」とは、あなた自身が課題と感じている特性や行動パターンです。面接の中でもよく「あなたの弱みはなんですか?」と質問されることがありますが、「完璧な人材」を演じるのではなく、「弱み」を正直に伝えたうえで「どう改善しようと努力したか・努力しているのか」を具体的に示すことが重要です。なぜなら、面接官は弱みそのものよりも、「課題に向き合う姿勢」「改善行動から見える成長力」を評価しています。

【作成例:消防士】

「私の弱みは『弱音を吐けないこと』です。消防士として“自分が頑張らなければ”と気負いすぎ、業務を抱え込み効率を落とした経験があります。その反省から、上司や仲間に早めに相談し役割分担を調整すること、職場外でも信頼できる先輩に相談して感情を整理することを意識するようになりました。今では、困難を共有することで組織全体の力を高められると学びました。御社でも、連携を重視し、安心して任せてもらえるチームプレーヤーとして成果に貢献したいと考えています。」

【作成例:警察官】

「私の弱みは『慎重になりすぎること』です。警察官として調書作成や証拠整理を行う中で、細部の確認に時間をかけすぎ、作業スピードが落ちることがありました。その反省から、業務を『精査が必要な部分』と『スピードを優先すべき部分』に切り分け、まずは重要度ごとに優先順位をつけて進めるよう工夫しました。具体的には、誤記や矛盾が起こりやすい調書の核心部分は二重チェックを徹底し、それ以外の付随資料はチェックリスト化して短時間で処理する仕組みにしました。その結果、全体の作業効率を高めつつ、期限内に精度の高い成果物を安定して提出できるようになりました。御社においても、業務を優先度別に整理し、チェックリストや分担を活用して精度とスピードを両立させる取り組みを実践したいと考えております。」

「弱み」を面接の時に活かすためには、「その弱みを具体的にどのように改善してきたのか?」ということを的確に回答することです。なかには、「〇〇を意識しています。」と回答する方がいらっしゃるのですが、意識することは改善策として出すには具体性が低く、転職後の企業で「どのように活かして業務に従事していくことができるのか?」ということまでを回答するときの信憑性が低くなってしまいます。そのため、改善策をどのように具体的に取り組んでいるのかを示すことが重要です。

「強み」と「弱み」を合わせて考える場合もあって、「弱み」と思っていたことが強みになることもあるから、多角的に自己分析をすることが大事よ!

自己分析を活かす方法

冒頭でもお伝えさせていただいたように、「自己分析とは」企業要件に照らして、あなたの強み・実績を“証拠”として棚卸しをすることなのですが、これらは職務経歴書や面接対策の際に必要になるため、次のようなことを合わせて明確にすることが重要です。

「どのように活かすことができるのか?」

「どのように貢献できるのか?」

「具体的に話ができるか?」

実際に、ここまでの例を再度ご覧ください。最後の文章で必ず「企業でどのように活かすか、貢献するのかを具体的に話をする部分があった」のではないかと思います。このようなことから、「自己分析」を行い、書類選考や面接選考を通して、転職先の企業にあなた自身をPRするために言語化することが重要になります。

面接について、もっと詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてみてください。

自己分析に共通していることは、あなたの強みや実績を活用して「どう貢献できるか?」までを言語化しておくことなんだね!

「自己理解」のやり方

それではここから、「自己理解の方法」について解説していきます。自己理解は一人で黙々と行うこともできますが、他者との対話を通して新しい気づきを得ることも効果的です。また、ワークシートや質問リストを活用することで、自分では見落としていた価値観や思考パターンが浮かび上がってくることもあります。

この章では、「自己理解」を深めるための具体的な方法を、1人で行う場合・2人で行う場合・グループで行う場合の3つに分けて紹介していきます。あなたに合った方法を選びながら、キャリアの土台をしっかりと築いていきましょう。

自己理解の方法

まずは、自己理解を進めていく方法について解説していきます。自己理解を進めていく方法としては、主に3つの環境設定があります。

どの方法にもメリットとデメリットがあり、取り組む方法なども取り組み方も変わるため、順に解説していきます。

1人で行う

1つ目は、「1人で自己理解を行う」という方法になります。具体的には、次のような方法が効果的であると言われています。

- 日記(日常の気づきを書き出す)

- ジャーナリング(感情・価値観を書き出す)

- マインドマップ(価値観・人生観を整理)

- 自己理解ワークシート(価値観カード、ライフラインチャート)

など

この中で最も簡単なことは、日記を書くことです。自己理解の中で大事なことは、「自分自身の内省」をすることになります。そのため、日々の気づきを日記に書き綴ることによって、「価値観の明確化」「思考パターンの気づき」「行動パターンの気づき」などに繋がりやすくなります。ただし、1人で自己理解を行う場合には、次のようなメリット・デメリットがあります。

【1人で自己理解を行うメリット】

・いつでもどこでも、実践可能

・無料で手軽に取り組むことができる

・自分のペースで進めることができる

など

【1人で自己理解を行うデメリット】

・どのワークが合っているかわからない

・気づく内容が浅くなる

・言語化するまでに時間がかかる

など

特に、「自分自身と向き合う習慣を持っていない方」「今までに自己理解に取り組んでこなかった方」に関しては、言語化をしたことが本当に合っているか疑問に感じることや、そもそもその内容を言語化するまでに時間がかかったりすることがあります。

そのため、「自己理解をした経験がある方」「自己理解を習慣としている方」の場合には、これらのような取り組みが効果的です。

僕は、語学の学習も兼ねて、「日本語」「英語」「タイ語」の3言語で日記をつけているよ!

2人で行う

2つ目は、「2人で自己理解を行う」という方法になります。具体的には、次のような方法が効果的です。

- コーチングを受ける

- カウンセリングを受ける

- インタビューを依頼する

- 信頼できる友人や先輩と語り合う

など

この中でも、「コーチング」「カウンセリング」では、自己理解に関するプロに依頼することになりますので、有料のサービスとなる可能性が高くなりますが、あなたと相性の良い「コーチ」「カウンセラー」に依頼することができれば、1人で行うよりも効果の高い自己理解を行うことが可能です。

また、信頼できる友人や先輩と語り合うといったことは、無料で行うことができるため、有料のサービスよりも手を出しやすいといったメリットがありますが、その反面で話が「別の話題に切り替わってしまうこと」「求めていないアドバイスを受けること」「依頼する人との時間調整」などがありますので、このような点ではデメリットとなる可能性があります。

【2人で自己理解を行うメリット】

・自己理解のプロに依頼することができる

・1人の視点ではない気づきがある

・依頼人を友人や先輩にすれば、無料で実施できる

など

【2人で自己理解を行うデメリット】

・コーチ、カウンセラーなどに依頼をすると有料になる

・プロでない場合、求めていないアドバイスなどが入ることがある

・インタビューワーを見つける工数がかかる

など

「転職エージェントにやってもらおう!」と考えていらっしゃる方もいると思いますが、転職エージェントの仕事は「企業と転職者のマッチング」であるため、時間をかけて自己理解をすることが仕事ではありません。自己分析では高い効果を発揮しますが、役割が違うといった側面がありますので、注意してください。

ちなみに、僕はコーチングもカウンセリングも受けたことがあって、人によって良し悪しがあるので、一度体験してみることをおすすめするよ!

グループで行う

3つ目は、「グループで自己理解を行う」という方法になります。具体的には、次のような方法が効果的です。

- グループコーチングを受ける

- 行政のキャリア研修で対話をする

- 自己理解コミュニティーでワークに取り組む

など

グループで自己理解に取り組む場合、福利厚生や行政組織が企画するキャリア研修などに参加をすることで、無料で自己理解に取り組むことが可能になる可能性があります。また、グループコーチングの場合には、コミュニティーでやっていることもあるため、比較的低単価で自己理解のきっかけを作ることができます。

【グループで自己理解を行うメリット】

・対話の中で気づくことができる

・比較的安価に取り組める

・グループに参加することで仲間ができる

など

【グループで自己理解を行うデメリット】

・一人あたりの自己理解の時間が短い

・グループとの親和性を図るのが難しい

・不定期の実施になる

など

グループワークや研修などでは、確かに一人あたりの持ち時間が少ないので、二人で行うときよりも自己理解としての効果は薄くなりがちですが、「自己理解におけるきっかけづくり」としてはその体験につながるので、その後につながる効果が高くなります。

僕もグループコーチングを受けたこと・実施したことがあるんだけど、一人あたりの持ち時間が短いように感じたかな!

自己理解ワーク(簡易版)

では、自己理解について簡単なワークを行ってみましょう。自分自身を見つめ直す機会を作り、自分自身を深く理解するきっかけとして活用してみてください。

この質問を考える時に、「挑戦」「勇気」などの抽象的な内容から入っても大丈夫ですが、そこからさらに内容を具体的にしていくことが重要です。

「具体的にどんな出来事に挑戦・勇気が足りないと感じたのか?」

「なぜ挑戦や勇気が足りないと感じたのか?」

「あなた自身の経験と、どのように紐づいているのか?」

などのように、具体化していくことで、徐々に自分自身がどんな価値観を持っているのかということに気がつくことができるようになります。

先ほどの出来事に対して、「どんな出来事に憤りを感じていたのか?」「なにを大切にしたいと思っていたのか?」ということが明確になり始めると、あなた自身の「〇〇したい」という気持ちが明確になってきます。

「どんな情熱が生まれているのか?」

「これから先の未来で、どんなことに生かしていきたいのか?」

「どんな職種だったら、それが実現できるのか?」

というように、今回は「価値観」を明確にして、「それを実現させるためには、どんな職種であれば可能なのか?」というキャリア選択に落とし込んでみるような簡易ワークにしました。

もしも、このようなワークをしてみたいと思った方は僕の公式ラインで「26枚分のワーク資料」「120分の動画資料」「450P分の電子書籍」をプレゼントしております。消防士、警察官、公務員から転職などのキャリア選択を考えているあなたは、こちらの公式ラインの方から受け取ってください。

また、一人ではなかなかできないと感じた方は、僕が一緒に伴走して行きますので、こちらからお気軽にご連絡ください。

僕もグループコーチングを受けたこと・実施したことがあるんだけど、一人あたりの持ち時間が短いように感じたかな!

「自己分析」のやり方

ここからは「自己分析の方法」について解説します。自己理解を通して自分自身を深く知ることができたら、自己分析を行うことによって書類対策や面接対策などに繋げるべく、自分自身の経験がどのように活かせるのかまでを丁寧に言語化して行きましょう。

もしも、途中で言語化するのが難しいと感じてしまった方は「自己分析で明確にすること」の中で、具体的な例を挙げていますので、ぜひ参考にしながら進めてみてください。

自己分析の方法

自己分析を進めていく方法として、自己理解同様に3つの環境設定があります。

自己分析においても、自己理解同様にメリットとデメリットがあり、取り組む環境によって自己分析の方法なども取り組み方も変わるため、順に解説していきます。

1人で行う

1つ目は、「1人で自己分析を行う」という方法になります。具体的には、次のような方法が効果的であると言われています。

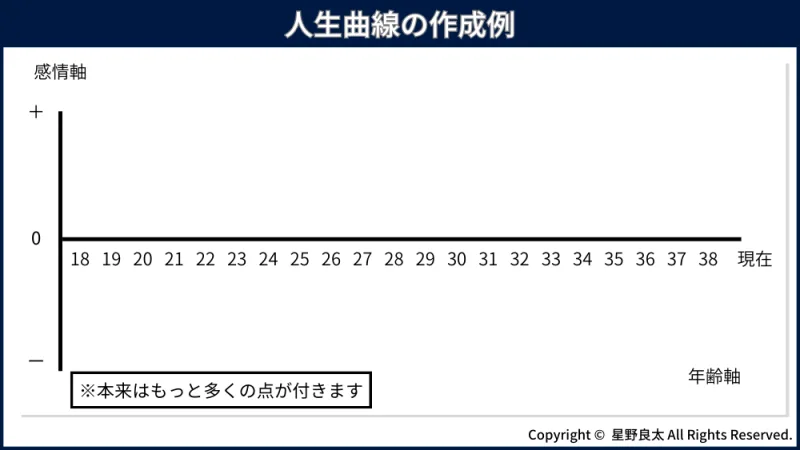

- 職務経歴・スキルの棚卸し(経験・できること・資格を整理)

- 人生曲線(職務経歴、スキルと合わせて作る)

- SWOT分析(自分の強み・弱み・機会・脅威を整理)

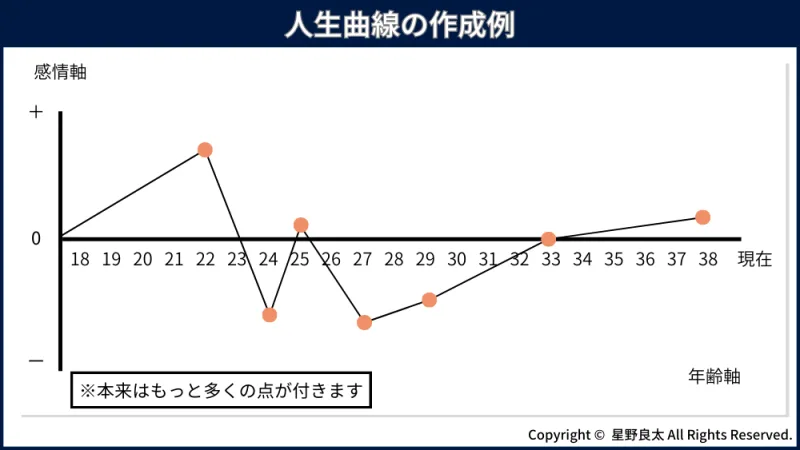

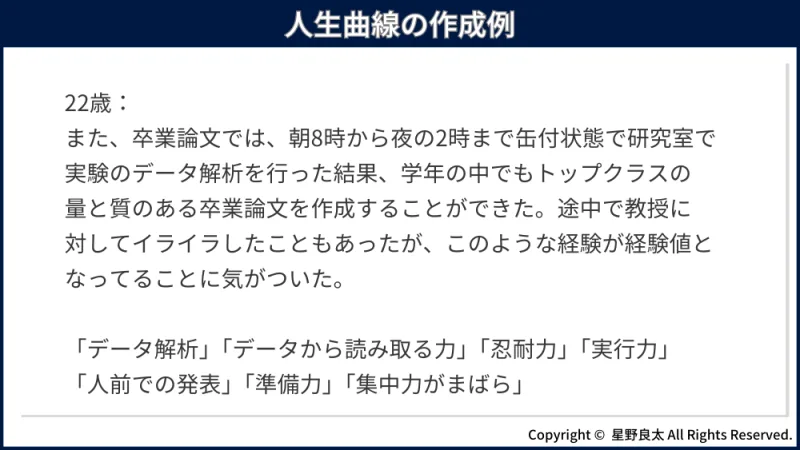

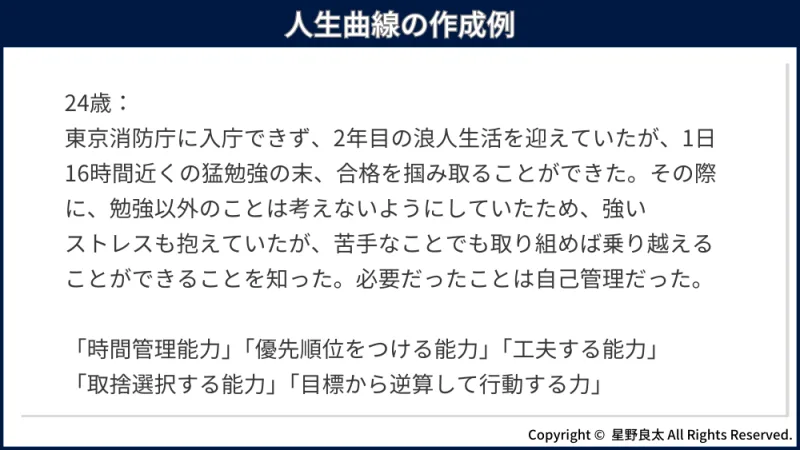

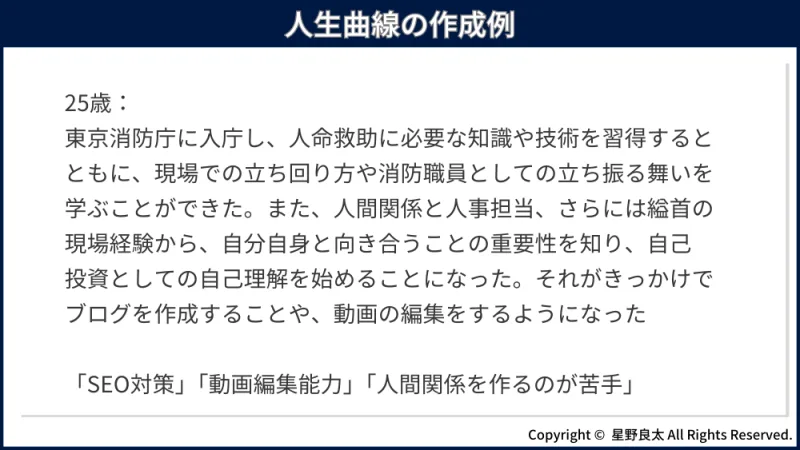

消防士、警察官、公務員から転職を考えている方だけではなく、新卒社会人の方々でもよく行う手法が「人生曲線」です。縦軸に「感情軸」として、横軸を「年齢軸」とすることで、年齢ごとにどんな経験があって感情が振られたのかを明確にすることができます。そこで、職務経歴やスキルの棚卸しをすることによって、具体性も高く、抽象度も高い自己分析を行うことが可能です。

【1人で自己分析を行うメリット】

・マイペースに自己分析を進められる

・無料で手軽に実施できる

など

【1人で自己分析を行うデメリット】

・作業が細かくて挫折する人が多い

・スキル、強み、弱みなどの視点が狭くなる

・情報収集なども合わせて行う必要がある

など

この場合、自己分析を一人で行うことになりますので、転職エージェントの活用も省いたメリット・デメリットになっているため、自己分析と合わせて「転職先企業」「職種」「業種」「業界」についても情報収集を行う必要があるため、作業工数が比較的多くなりやすい傾向にあります。

そのため、「作業工数が多くても大丈夫な方」「転職エージェントは利用しつつ、個人で自己分析をおこなう方」の場合には、これらのような取り組みが効果的です。

転職エージェントは、「転職することを前提としたサービス」なので、転職することが決めきれてないなら、キャリアコーチングやカウンセリングがおすすめ!

2人で行う

2つ目は、「2人で自己分析を行う」という方法になります。具体的には、次のような方法が効果的です。

- 転職エージェントの担当者と一緒に実施する

- キャリアコーチと一緒に実施する

- 身近で信頼できる相手に一緒に考えてもらう

この場合には、転職エージェントの利用も前提として含んだ内容になりますが、消防士、警察官、公務員からの転職を前向きに考えている場合、書類選考や面接選考の対策として自己分析を行うケースがあります。そのため、「業界特化の転職エージェント」「公務員特化の転職エージェント」などを活用することがおすすめです。

業界に特化した転職エージェントでは、その業界や業種で求められることに合わせて自己分析からの言語化をしやすくなります。公務員に特化した転職エージェントの場合、担当者が元公務員となる場合には、現職の職務を理解してもらいやすいため、強みや弱みの具体的な発見につながりやすくなります。

【2人で自己分析を行うメリット】

・一人では気がつけなかった「強み」「弱み」「実績」に気がつくことができる

・自己分析以外の相談相手になってくれる可能性も高い

・特化型転職エージェントの活用でより良い言語化が可能

など

【2人で自己分析を行うデメリット】

・時間の調整をする必要がある

・何個も提案されると、決められなくなる

・適当にあしらわれてしまうこともある

など

特に、このデメリットが発生しやすいのは、「身近で信頼できる相手に一緒に考えてもらう」といった選択肢をとった場合に起こりがちです。なぜならば、相談する相手の時間を取ることにつながり、その相手があなたのキャリア選択に対して本気で関わろうとする意思がない場合には、話が途中から別の話に飛んでしまったりする可能性もあります。無料で活用することができる反面で、大きなデメリットがあることも理解しておきましょう。

また、キャリアコーチの場合には、「業界特化でない場合」がほとんどなので、自己理解と合わせてキャリアコーチに依頼をする時には、キャリアコーチングができて、かつ業界特化の話ができる人を探してみることがおすすめです。

僕が、公務員特化型のキャリアコーチングを提供している理由は、こういった背景があるからなんだよね!

グループで行う

3つ目は、「グループで自己分析を行う」という方法になります。具体的には、次のような方法が効果的です。

- コミュニティー主催のワークショップに参加する

- 公務員向けのキャリア研修でグループワークに取り組む

- 同じ志を持つ仲間と一緒にワークに取り組む

基本的に、グループで自己分析に取り組むといった場面は、一人で行う場合、二人で行う場合に比べて環境が少ないことが挙げられます。ただ、コミュニティー内で開催している自己分析ワークショップや、公務員向けに行政として取り組んでいるキャリア研修では、グループディスカッションの場を設けることがあるため、このような機会を活用することが効果的です。

【グループで自己分析を行うメリット】

・複数人の視点から、自己分析ができる

・楽しい空間でワークができる

・他人の自己分析することで、自分自身の自己分析に繋がる

など

【グループで自己分析を行うデメリット】

・一人あたりの時間が少ない可能性が高い

・「0円〜少額」での金額が発生する

・曖昧なまま終了することも多い

など

これは、有料のグループディスカッションや無料のグループディスカッションに限らず、自己分析が曖昧なまま終わってしまうことが多いといった側面があります。なぜならば、一人あたりの持ち時間が少ないことや、同じ志をもつ仲間と一緒に取り組んだとしても、職種・業種・業界・企業といったミクロな視点まで落とし込みを行う時間がないからです。

そのような観点から、比較的安価に自己分析に取り組むことができますが、そのグループディスカッションやワークショップ後に、再度振り返りの時間を作ることが必要になるケースがほとんどです。ただし、グループだからこそ、周りに仲間ができると言ったメリットもありますので、目的別に使いこなすのがおすすめです。

「時短したいは2人で実施」「楽しくやりたい人はグループで実施」「マイペースにやりたい人は1人で実施」がおすすめ!

自己分析ワーク(簡易版)

では、自己分析について簡単なワークを行ってみましょう。消防士、警察官、公務員としての現職での経験や実績を再確認し、どのように民間企業へ貢献することができるのか、どんな業務で力を発揮できるのかを分析してみましょう。

まずは、以下のように人生曲線を作成してください。

人生曲線の枠組みが作成できたら、次に人生曲線の作成ルールを確認して、実際にあなた自身の過去を振り返りつつ、図を作ってみましょう。

- 目的の明確化

人生曲線を作成する前に、なぜこれを作るのかを明確にしましょう。自己分析、キャリアプランニング、過去の振り返りなど、目的によって焦点を当てるべき事柄が変わります

目的がはっきりすると、どの出来事を曲線に反映させるべきかがわかりやすくなります - 軸の設定

人生曲線には、以下の2つの軸が必要です- 横軸:年齢軸

今回は、あくまでも公務員としての現職の振り返りになりますので、18歳くらいから現在の年齢までを記入すればOKです。通常は、幼少期の頃から作成することになります - 縦軸:感情軸

その時の精神的な状態や満足度を数値化して表します。例えば、-100から+100の範囲で、非常に辛かった時期をマイナス、非常に楽しかった時期をプラスで表現します。この数値は主観的なもので構いません

- 横軸:年齢軸

- 主要な出来事の洗い出し

過去の人生を振り返り、幸福度や満足度に大きな影響を与えた出来事をリストアップします。良いことも悪いことも含め、正直に書き出しましょう- 例

- 良い出来事: 卒業、就職、結婚、新しい趣味との出会い、目標達成など

- 悪い出来事: 失恋、病気、挫折、大切な人との別れ、失敗経験など

- 例

- 曲線の描画

洗い出した出来事とそれに対応する縦軸の数値を結んで、一本の曲線を描きます。出来事の前後で感じた感情の動きを反映させながら、線で繋げていきましょう

※誰に見せるわけでもないので、ありのままの感情を反映させることが大切です

※辛かった時期も、なぜ辛かったのか、その時どう感じたのかを文字で補足すると、より深い気づきが得られます

これらのように文章化して過去の経験を可視化することによって、強みの発見や弱みの発見をすることができます。ただし、これはかなり簡易的なものなので、簡単に文章化をしましたが、本来は「強み」「弱み」「経験」「実績」といったように、1つの経験の中でもセクションを分けて文章化してみることがおすすめです。

もしも、このようなワークをしてみたいと思った方は僕の公式ラインで自己理解の内容と合わせた、「26枚分のワーク資料」「120分の動画資料」「450P分の電子書籍」をプレゼントしております。消防士、警察官、公務員から転職などのキャリア選択を考えているあなたは、こちらの公式ラインの方から受け取ってください。

また、一人ではなかなかできないと感じた方は、僕が一緒に伴走して行きますので、こちらからお気軽にご連絡ください。

自分自身と向き合う時間があるからこそ、「弱み」と向き合う時間になるから、

人間としての成長にもつながりやすいと、僕自身の経験を通して思うよ!

まとめ

消防士、警察官、公務員からの転職活動において、やること自体はとてもシンプルですが、その中でも最も重要な部分が「自己理解」「自己分析」であると僕は考えています。なぜなら、「自己理解」がキャリアの方向性を決めることに繋がり、「自己分析」が企業とのマッチングを示すものになるので、転職後の後悔がなくなりやすい要素が最も隠されている部分だと思っているからです。公務員から転職で悩む人の多くは「転職して後悔しないかな…」と言った感情的な側面がとても強いからこそ、その不安を適切に解消して、より良いキャリア選択をしてもらいたいと心の底から願っています。

コメント