公務員としての経験を活かして民間企業に転職するには、どんなスキルが求められるのか知っていますか?本記事では、公務員時代に培ったスキルを民間企業でどのように活かすか、そして転職先で必要とされるスキルをどのように身につけていくかについて解説します。元公務員だからこそお伝えできる具体的なアドバイスを元に、スキルの見つけ方、磨き方、そして転職後の活かし方まで詳細にお伝えしていきます。

スキルとは?

スキルには、大きく分けて「ソフトスキル」と「ハードスキル」の2つが存在しており、この違いについて理解をしておくことがとても重要です。どちらのスキルも転職において重要であり、それぞれのスキルが転職先で求められる能力にどう関わっていくのかを理解しておくことが大切です。本章では、転職を考える公務員が理解しておくべき「ソフトスキル」と「ハードスキル」の違いについて掘り下げていきます。それぞれのスキルがどのように転職先で役立つかを理解し、成功に繋がるポイントを押さえておきましょう。

ソフトスキル

ソフトスキルとは、主に対人関係で求められる能力のことを指します。例えば、コミュニケーション能力、リーダーシップ、チームワーク、問題解決能力、感情管理などが含まれます。これらのスキルは、職場での人間関係の円滑化や、チームの成果を最大化するために不可欠です。

- コミュニケーション能力: 相手の話を注意深く聞き、自分の考えを分かりやすく伝える力。

- チームワーク: 他のメンバーと協力して、共通の目標を達成する力。

- 問題解決能力: 問題の本質を見抜き、解決策を見つけ出す力。

- リーダーシップ: 周囲を巻き込み、目標達成に向けて導く力。

- 時間管理能力: 効率的に時間を使って、タスクをこなす力。

- 柔軟性: 状況の変化に合わせて、考え方や行動を調整する力。

- 共感性: 他者の気持ちを理解し、寄り添う力。

- 積極性: 自ら考え、行動する力。

- 忍耐力: 困難な状況でも、諦めずに努力を続ける力。

- 批判的思考力: 物事を鵜呑みにせず、多角的に検討する力。

など

特に公務員から民間企業に転職する場合、ソフトスキルが重要な転職の要素となります。なぜなら、民間企業では、チームやプロジェクト単位での協働が求められる場面が多く、個人のコミュニケーション力やリーダーシップが大きな成果を生むことにつながるからです。また、対人スキルは顧客対応や社内での調整など、多岐にわたる業務で役立つため、あなたが思っているよりもソフトスキルは重要になる可能性が高くなります。

ハードスキル

ハードスキルとは、業務を遂行するために必要な専門的な知識や技術のことを指します。例えば、特定のソフトウェアの使用スキル、業務に関する資格、語学力、分析能力、ITスキルなどがハードスキルに含まれます。これらのスキルは、専門性の高い職場での実務に直接的に貢献することが求められ、具体的な成果を上げるために重要です。

- プログラミングスキル:特定のプログラミング言語(Python、Java、C++など)を用いて、ソフトウェアやシステムを開発する能力。

- 外国語スキル:ビジネスレベルでの英語、中国語、スペイン語などの運用能力。

- データ分析スキル:統計ソフト(R、SPSSなど)やデータベース(SQLなど)を用いて、データを収集・分析し、課題解決や意思決定に役立てる能力。

- Webデザインスキル:HTML、CSS、JavaScriptなどの言語を用いて、Webサイトのデザインや構築を行う能力。

- 簿記・会計スキル:財務諸表の作成や分析、税務に関する知識。

- 機械操作スキル:特定の機械や設備を安全かつ正確に操作する能力。

- 専門知識:法律、医療、建築、マーケティングなど、特定の分野における専門的な知識や資格。

- ライティングスキル:報告書、企画書、コピーライティングなど、目的に応じた文章を作成する能力。

- プレゼンテーションスキル:聴衆に対して、情報を分かりやすく効果的に伝える能力。

- CADスキル:コンピュータ支援設計(CAD)ソフトウェアを用いて、設計図面を作成する能力。

- 応急処置:心肺蘇生法(CPR)、人工呼吸、止血法、包帯法、異物除去などの基本的な救命処置

- 救急救命処置:気管挿管、静脈路確保、薬剤投与など、より高度な救命処置

- 傷病者搬送:ストレッチャーや救急車を使用した安全かつ迅速な傷病者の搬送技術

- 消火技術:ポンプ車や消火栓の操作、ホースの延長・接続、消火剤の適切な使用

- 人命救助:ロープ技術、救助資機材の操作、倒壊建物からの救出、水難救助など

- 逮捕術:犯人を制圧し、安全に逮捕するための技術

- 射撃:小銃、機関銃、大砲などの武器の取り扱いと射撃技術

など

公務員から民間企業への転職において、ハードスキルは企業が求める具体的な条件を満たす上で必要になることがあります。特に、ITスキルや業務関連の専門知識は、多くの企業で重視されており、これらのスキルを身につけておくことで、職場での即戦力としての評価を得やすくなります。しかし、このようなハードスキルは転職において最も重要視されるかと言われればそうではありません。むしろ、民間企業であってもチームワークなどが求められる場合が多いことから、専門職種への転職ではない場合、ソフトスキルが求められる場合が多くなります。

公務員からの転職に重要なのは「ソフトスキル」

公務員としてのキャリアを築いてきた方々にとって、転職は一大決心です。しかし、転職先の民間企業では、公務員時代に培った専門的な知識だけではなく、実は「ソフトスキル」転職の成功を左右する重要な要素となります。特に、チームワークや対人スキル、柔軟な対応能力などのソフトスキルは、民間企業で求められる場面が非常に多いです。本章では、なぜソフトスキルが公務員からの転職において重要なのか、そしてそれをどのように活かすべきかについて詳しく解説します。

柔軟な対応力、柔軟な行動力が求められる

公務員としての業務は、法律のもとに仕事が行われるようになっているため、定期的な仕事のタスクは年間を通して比較的ルーティン化しやすいものとなっていることから、予測可能なことが多くなっています。しかし、民間企業では、日本経済だけでなく、世界情勢にもよってもその環境が大きく異なります。市場の変動、急なプロジェクト変更、または予期しないトラブルに直面することが日常茶飯事です。こうした状況に対応するためには、「柔軟な対応力」や「状況に応じた迅速な適応力」が求められます。

- プロジェクトが予想通り進まなかったとき

- 急な業務の変更や指示変更があるとき

- チームメンバーとの意見対立があるとき

- 市場や競合の動向に迅速に対応するとき

- トラブルや問題発生時の対応があるとき

- リソース不足の中での業務遂行をするとき

- 新しい技術やツールの導入をするとき

- 納期の迫った仕事の対応をするとき

- 顧客の要求が変更されたとき

- 新しい業務や職務の担当を任されたとき

など

例えば、新しいソフトウェアの導入や、業務フローの見直しが行われた場合

【例:プロジェクトが予想通り進まなかった場合】

迅速に方向転換を図り、過去の方法に固執せず、柔軟に考え方を変えたり、異なるアプローチを試みること新たな方法で解決策を見つけ出さすことが求められる場合があります。ここで大事なのは、過去の方法に固執せず、柔軟に考え方を変えたり、異なるアプローチを試みることです。

【例:リーダーシップを発揮する場面】

部下やチームメンバーが困難な状況に直面したとき、従来の方法に固執することなく、新たなアイデアや改善策を積極的に取り入れることが求められます。また、柔軟な対応能力を磨くことで、部下やチームのメンバーが変化を恐れることなく、自分自身を成長させることにつながります。

チームでのコミュニケーション力が不可欠なため

公務員だけでなく、民間企業でもチームでの連携が仕事を円滑に進めるための重要な要素となります。特にプロジェクトベースで動く企業では、部門や役職に関係なく、チームメンバー同士がしっかりとコミュニケーションを取り、情報を共有し合うことが求められます。また、公務員の時よりも仕事のスピード感を求められることから、的確なコミュニケーションをとり、迅速に対応することが求められる場合もあります。

- 情報の共有と意思疎通

チームメンバーが互いにどのような進捗状況なのか、何が必要で何ができるのかを把握することで、無駄な作業や誤解を防ぐことができます。 - 役割分担と調整

各メンバーがどのタスクを担当するかを明確にし、必要に応じて調整を行うことで、効率よく業務を進めることができます。 - 問題解決のための協力

進行中のプロジェクトで問題が発生した際、柔軟に意見を出し合い、解決策を見つけるためにコミュニケーションを取ることが必要です。 - モチベーションの維持

チームで働くとき、メンバー同士がポジティブにコミュニケーションを取ることで、士気を高め、共に目標に向かって進む力を生み出します。

など

このように、チームでのコミュニケーション力が欠けていると、業務の進行に遅れが生じたり、ミスが増えたりするリスクがあります。そのため、他のメンバーと円滑に情報を交換し、協力し合うためのコミュニケーション能力が不可欠となることから、転職の際には面接選考の場で注視されています。

【例:チーム内で意見が対立した場合】

異なる意見を持つメンバー同士の対話を促進し、双方の立場を尊重しながら合意を得ることが求められます。ここで重要なのは、意見交換を積極的に行い、建設的なディスカッションを通じてチームの共通理解を深めることです。

【例:リモートワークのチームでの情報共有】

リモートワーク環境下でも、チーム内の情報共有や進捗状況の確認が遅れないように、定期的なオンラインミーティングやチャットを活用して、情報の透明性を保つことが必要です。特に、オンラインだからこそ、コミュニケーション時の言葉や表現も明確にわかりやすくする必要があります。

自己管理能力が求められるため

これは、民間企業に限った話ではないですが、社会人として自分の業務を自ら管理し、効率よく仕事を進めることが求められます。そのためには、仕事のスケジュールを把握し、必要事項を理解し、同部所の上司にも確認しつつ、的確に仕事を行うことが重要です。また、仕事内容に限らず、自己規律や体調管理などトータル的に自己管理を行うことが非常に重要な要素がソフトスキルには含まれています。これらのようなことから、自己管理能力や自律的な行動を取るためのソフトスキルが必要になります。

- 時間管理(タイムマネジメント)

- 健康管理(フィジカルマネジメント)

- 感情管理(エモーショナルマネジメント)

- モチベーション管理

- 目標管理(ゴールセッティング)

- お金の管理(ファイナンシャルマネジメント)

- 環境管理

など

これらのように、私たちには自己管理と言っても7つ以上の自己管理が関わっており、それぞれバランスを保つことは簡単なことではないですよね。だからこそ、社会人として自己管理ができる能力を適切に持っていることは、転職時における評価対象として考えることができるのです。

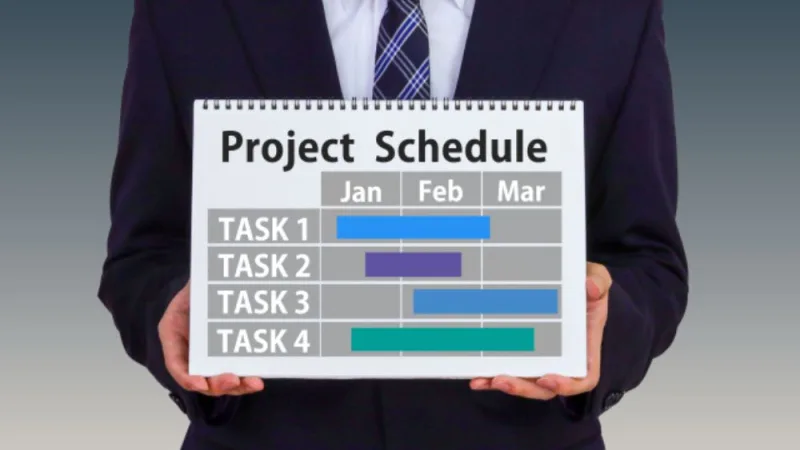

【例:多忙な日程でのタスク管理】

複数のプロジェクトやタスクを同時に進める場合、タスクを優先順位付けして計画的に管理することが求められます。特に、納期が迫った仕事や急な依頼に迅速に対応できるよう、余裕を持ったスケジュール管理と体調管理を行うことが重要です。

【例:仕事とプライベートのバランス】

仕事が忙しいときでも、自分自身の感情や精神的な健康を保ちながら、目標を達成するための方法を見つけることが求められます。過度なストレスや疲労が積み重なると、目標達成のためのモチベーションや集中力が低下し、最終的に成果にも影響を与えることがあります。自分の感情をチェックし、過度に負担をかけすぎないよう、意識的に休息を取ることが大切です。

変化に対する適応力が求められるため

現代の民間企業では、技術革新や市場環境の変化が日常的に起こり、業務の進め方も柔軟に変化し続けています。こうした変化の中で求められるのが、変化に対する適応力です。生成AIなどの実装が加速している現代において、新しい技術やシステム、過去の方法に固執することなく、常に新しいものを学び、受け入れ、適応していくことが求められるようになってきています。特に、民間企業では、業界の流れが公務員よりも早く動いていきますので、スピード感を持って新しいアイデアや方法を取り入れることが求められます。

- 新しい業務や職務を任されたとき

新しい部署や役職への異動時、または新たなプロジェクトを担当する際に、迅速に必要なスキルや知識を習得し、新しい環境に馴染むことが求められます。 - 技術やツールの導入

新しいソフトウェアやシステムが導入されたとき、そのツールを迅速に学び、業務に適用することが求められます。 - 業務フローの変更

業務の進め方や手順が変更された際、新しい方法やプロセスに順応し、効率的に業務を進めるための柔軟性が求められます。 - 業界や市場の変化

市場や業界の動向に合わせて、新しい戦略やアプローチを取り入れ、変化に対応しなければならない場合があります。特にグローバルな視点を持ち、競争優位を維持するために変化に迅速に対応することが求められます。 - 企業文化やチーム文化の変化

会社の方針や文化が変わった際に、新しい価値観や行動基準に適応することが求められます。 - 顧客の要求や市場のニーズが変化したとき

顧客のニーズや市場環境が急速に変わる場合、柔軟にサービスや製品を調整し、顧客の期待に応える能力が求められます。

など

これらのような場面では、環境変化に合わせた適応力が求められるようになります。「柔軟な対応力や柔軟な行動力」と「変化に適応する力」は、非常に似ている力ににはなりますが、その違いは状況へのアプローチにあります。「柔軟に対応する力」や「柔軟な行動力」は、予期しない変化やトラブルに迅速に対応するために、冷静に対応し、自分の行動や方法を意図的に変える力で、短期的に変化に順応することを指します。また、「変化に適応する力」は、新しい環境や技術に学び、柔軟に順応する能力で、常に学び続ける長期的姿勢が求められます。これらの力はすべて現代の職場で重要です。

- 学習意欲をもつ

新しい技術や知識を積極的に学び、仕事に活かしていく姿勢が重要です。常に自己研鑽を怠らず、時代の変化に合わせて学習を継続していくことが適応力につながっていきます。 - 柔軟な思考を養う

環境や状況が急変化をした時に、柔軟な思考を持って環境と状況を分析して、新しい方法やアイデアを受け入れ、実践することができる能力が適応力につながっていきます。 - 問題解決能力を上げる

変化によって新たに生じる問題に対して、適切な解決策を見つけ出し、実行する力が重要です。

など

これらのように、変化に適応する力は、単なるスキルの1つではなく、現代の職場で活躍するための不可欠な能力です。新しい環境や状況にうまく適応できる人が、企業内での成長を遂げ、キャリアのチャンスをつかむことができます。民間企業では、新しい技術やシステムが頻繁に導入され、業務の進め方が柔軟に変化しますので、このような環境に適応し、学び続ける姿勢や積極的に変化を受け入れるためにも、適応力といったソフトスキルが重要視されるのです。

【例:新しいシステムやソフトウェアの導入】

業務に新しい技術やソフトウェアが導入された際、新しいツールを迅速に学び、実務に適用することが求められます。これにより、業務の効率化や生産性の向上を実現することができます。

【例:企業文化の変化】

企業の方針や文化が変わった際、新しい価値観や行動基準に適応する力が求められます。特に、価値観の違う環境においては、柔軟に順応し、チームの一員として貢献することが大切です。

対人スキルが重要な職場環境に対応するため

公務員から民間企業に転職をしようとしたとしても、その企業での活躍には対人スキルが欠かせません。なぜならば、現代の職場環境では、人との協力が業務を進める上で不可欠であり、対人スキルが高い人は業務を効率よく進めることができるだけでなく、職場内での評価も得られやすくなるからです。そこで必要になるのが、対人スキルです。対人スキルとは、主に信頼関係の構築や協力を促進するために必要なスキルであり、チームメンバーや上司、顧客との円滑な関係を築くための基盤となります。

- 職場での「信頼関係」

新しい職場に転職をした時には、信頼関係を早急に築くことが重要です。信頼を得るためには、誠実な態度で自分の役割を果たし、学ぶ姿勢を保ちつつ協力的な姿勢を見せることが求められます。特に新しい環境においては、他者の意見を尊重し、積極的にコミュニケーションを取ることで、早期にチームに馴染むことができます。 - 顧客との「信頼構築」

顧客との信頼関係は、仕事をする上で必要不可欠です。顧客のニーズを正確に理解し、期待以上の結果を提供することで、長期的な関係が築けます。特に、顧客が抱える課題に共感し、適切な提案と距離を設定することが信頼の構築に繋がります。 - チームメンバーとの「協力と調整」

意見が分かれた際には、調整を行い、協力して解決策を見つけることが必要です。どんな問題にも柔軟に対応し、各メンバーの立場を尊重しながら共通の目標を達成するための行動が求められます。 - 部下や同僚への「指導とフィードバック」

困難な状況に直面したとき、部下や同僚をサポートすることが求められます。意見を押し付けるのではなく、相手が成長できるように励まし、適切なアドバイスを行うことが重要です。

など

これらのような場面では、対人スキルが非常に求められやすくなっています。特に、近年ではコミュニケーション能力と合わせて、組織の仕事を円滑に回す観点からも、生成AIが発達していくこの先にも必要とされていることから、対人スキルはハードスキルよりもむしろ注目度は高くなっていると考えられています。その中でも対人スキルが身に付くことによって、職場の仲間との関係性構築がしやすくなりますので、生成AIが発達していく今後の社会においても必要な人材として扱ってもらうことができる可能性が高くなるでしょう。

- 聴く力を高める

他者の意見やフィードバックを真摯に聴くことから始めましょう。そのためには、アクティブリスニングを意識することで、相手の意図や感情を理解しやすくなります。 - 感情的な反応を抑える

職場でのストレスや衝突の場面でも、冷静に感情をコントロールすることが重要です。 - フィードバックを積極的に与える

チームメンバーや部下に対して、ポジティブなフィードバックを定期的に提供することが、モチベーションを高め、信頼を深めるきっかけになります。 - 自己開示と透明性を持つ

他者と良好な関係を築くためには、心理的安全性の高い職場環境を作り、自分の考えや意図を明確に伝えることが必要です。双方が隠し事をせず、オープンにコミュニケーションを取ることで信頼を深めることがかのうとなります。

など

【例:新しいチームに配属された場合】

新しいチームに参加する際には、新しいメンバーと信頼関係を築き、チームの一員として貢献する力が求められます。特に、自分の役割を理解し、積極的に協力し合う姿勢を持つようにしましょう。信頼を築くためには、自分の意見を尊重しつつも、他者の意見を受け入れる姿勢を持つことが重要です。

【例:上司と部下との関係性を築く場合】

上司との信頼関係を築くためには、誠実に業務を報告し、問題があれば早期に相談することが重要であり、上司の指示に従いながらも、自分の意見や改善策を適切に伝えることが求められます。一方、部下との関係においては、サポートと適切なフィードバックが不可欠であり、部下が困難に直面した際には、指導と励ましを通じて彼らのモチベーションを高め、業務を円滑に進めるための支援を行うことが大切です。

ソフトスキルを身につける方法

ソフトスキルは、公務員から民間企業への転職を考える際に特に重要です。なぜなら、民間企業では他者との協働や柔軟なコミュニケーションが成果を生むため、ソフトスキルを身につけておくことで職場での適応がスムーズになるからです。本章では、ソフトスキルをどのように効果的に身につけるか、その具体的な方法を紹介します。

日常生活から自己管理を行う

「自己管理能力」を身につけるためには、日常生活の中での行動を具体化し、意識的に行うことが大切です。多くの方は、「自己管理に対する意識を高めます!」とおっしゃる方が多いですが、残念ながら精神的に意識を高めることは大きなきっかけとなる出来事がない場合、多くの方が途中で意識的ではなくなってしまう瞬間が訪れます。

例えば、「毎日5時には起きて勉強します!」「毎日日記を書きます!」「毎日10km走ります!」「毎日英単語の勉強をします!」みたいなことを言ってきた方も多いと思います。しかし、「それ何ヶ月続きましたか?」

多分、ほとんどの方が毎日の目の前のやらなければならないことに追われて、半年も経たずしていつの間にかやめてしまった経験があるのではないかと思います。このようなことから意識を高めたとして、一時的に行動をすることができるかもしれないですが、「自己管理」というのは一時的に行うものではなく、継続して何年も行っていくものになりますので、具体的に「行動計画の設定」と「習慣的行動」を行うことで、自己管理に対する意識を高くすることができるようになります。

- 時間管理を可視化する

毎日のスケジュールを立て、ノートやスマートフォンのメモなどに可視化し、優先順位をつけて行動することで、無駄な時間の削減と重要なタスクに集中することができます。時間をきちんと管理することは、仕事の効率化やプライベートの充実度を上げるための第一歩です。 - 健康管理を数値化する

食事、運動、睡眠の管理を意識的に行うことで、精神的な疲れやストレスを減らし、集中力を高めることができます。健康管理自己をするために、適度な運動を習慣化したり、毎日の食事に気を使い、意図的に休息時間を確保することが大切です。特に、体重や睡眠時間、カロリー計算などをざっくりとでもやっておくと良いでしょう。 - 感情管理をノートに書き出す

深呼吸や短時間の散歩、リラックスするための簡単な瞑想などを日常生活に取り入れることで、自分の感情が高ぶった時に、冷静になり次の一手を見つけることが役立ちます。日記やノートなどに感情整理のページを作って書き出してみることがおすすめです。 - お金の管理

日常生活の中で、毎月の支出をスプレッドシートやエクセルなどに書き込むことで把握し、無駄遣いを避けることや、どこにお金がかかりやすくなっているのかを把握することで、転職後のイメージを変えることができる可能性があります。

など

これは僕が作成している日記ですが、これ以外にもシートでのお金の管理、スマホのメモでは毎日の仕事タスクをまとめたりして自己管理をできるようにしています。

実際に、僕自身もこれはやるようにしていて、写真の中では私の日記と思考を言語化して、ノートにまとめるようにしているのと、英語・タイ語の学習を行うようにしています。

公務員としての仕事の中で経験値を上げる

公務員から民間企業に転職する際には、現職である公務員としての経験を積み上げることでソフトスキルを向上し、転職活動に活かしていくことが効果的です。ここで多くの方の場合には、プログラミングや資格取得などを主軸において経験値を上げようとしますが、ハードスキルを身につけたとしても実務経験がなければ、即戦力になることができる根拠を面接選考の中で述べることはできません。だからこそ、現職の公務員としての仕事に全力で取り組み、新しい経験を積み上げていくことで、ソフトスキルを1つの武器として転職活動を行なっていくことが効果的であると考えています。

- 仕事管理でリーダーシップを鍛える

仕事の管理者に立候補することで、「リーダーシップやチームマネジメントのスキル」が向上します。また、進行中のプロジェクトでメンバーをまとめる経験を通じて、「柔軟な思考や適切な意思決定能力」が磨くことができます。さらに、メンバーとのコミュニケーションを密に取り、進捗を把握しながら「問題解決能力」も高めることが可能です。 - チーム内での1on1を導入する

チーム内での1on1は、メンバー1人ひとりと深く定期的にコミュニケーションを取ることで、「聴くコミュニケーション能力の向上」や「対人スキルの獲得」なども見込むことができます。 - 職場の課題に積極的に取り組む

職場で発生する課題を見つけ、積極的に解決に取り組むことで、「課題発見力」と「課題解決力」を養うことができます。また、課題を見つけて解決することによって、「今まで使ってこなかったツールのハードスキルを獲得することにもつながる」可能性があります。 - 定期的な自己評価と振り返り

定期的に自分の業務を評価し、どこを改善すべきか、どの部分が強みなのかを把握することも重要です。自己評価を通じて、仕事の質を高めるとともに、改善点に対する意識を持ち続けることが、成長に繋がります。

など

確かに、「自ら役職に立候補すること」や「課題を見つけて解決に向かう」などの行為は、給料も評価も得られにくい公務員の環境としては無駄な仕事であると感じてしまう点もあるかと思います。しかし、これらの経験は、次の転職につながる行為になりますので、すぐにお金にならないからといって諦めてしまうのは少しナンセンスだと感じます。中長期的に見れば、そこでの仕事で得られる経験やスキルなどが今後のキャリアにおいて生きていきますので、面倒くさがらずに取り組むことがおすすめです。

資格取得などで、ソフトスキルを学ぶ

現職での経験を活かし、ソフトスキルを向上させることが、公務員から民間企業に転職する際の大きな強みとなります。ソフトスキルは、日々の業務や人間関係の中で積み上げていくものであり、積極的に現職の中で経験を活かすことが大切です。ここでは、具体的にどのように現職の中でソフトスキルを向上させるかについて説明します。

1. 人との関わり方を学ぶ資格

- コーチング資格

- 国際コーチ連盟(ICF)認定コーチ

- 銀座コーチングスクール認定コーチ

- CPCC®︎(Certified Professional Co-Active® Coach)

- ORSCC(Organization and Relationship Systems Certified Coach)

- カウンセリング資格

- 産業カウンセラー

- メンタルヘルス・マネジメント検定

- ビジネスマナー資格

- 秘書検定

- ビジネスコミュニケーション検定

2. 感情を理解し、コントロールする資格

- アンガーマネジメント資格

- アンガーマネジメントファシリテーター

- EQ(感情知能)資格

- EQファシリテーター

- EQプロファイラー

3. 論理的思考と問題解決能力を強化する資格

- ロジカルシンキング資格

- ロジカルシンキングマスター認定試験

- 問題解決力資格

- 問題解決力検定

4. チームワークとリーダーシップを学ぶ資格

- プロジェクトマネジメント資格

- プロジェクトマネージャ試験

- リーダーシップ資格

- リーダーシップ・マネジメント検定

- MBA(Master of Business Administration)

これらは、あくまでも一部の認定試験やビジネススクールで取得することができる学位などをお伝えさせていただきました。もちろん、あくまでも国家資格ではないですが、転職に向けた努力の証として、さらにソフトスキルの向上を狙ってこれらの資格を取得することは良いことであると考えています。

また、これら以外にも専門学校や大学、さらにはビジネススクールや通信講座などで新しく学びを取り入れることもとても良いことだと思っています。詳しくは次の章に出てくるハードスキルの内容をご覧ください。

コミュニティーを変える

転職活動を行う際、新しいコミュニティに積極的に参加することも、ソフトスキルを高めるために非常に効果的です。現職での経験や資格取得に加えて、新しい学びの場を得るためにコミュニティを変えることで、自己成長を促すだけではなく、対人スキルやコミュニケーション能力などの獲得も見込むこことができます。

- オンラインコミュニティに参加する

LinkedInグループ

Facebookグループ

有名人、インフルエンサーのオンラインサロン - イベントや勉強会に参加する

オンライン勉強会

オフライン勉強会

オンラインワークショップ - 自主的な学習グループを作る

読書会グループ

目標達成グループ

ディスカッショングループ - ボランティア活動で学びを深める

地域の清掃活動

福祉支援活動

消防団活動

地域のスポーツ活動 - 趣味を通じたコミュニティに参加する

アート教室

料理教室

DIYワークショップ

など

特に、ソフトスキルという点においては、何か特定の内容で学びたいものがない人であっても、趣味や地域の活動、さらには読書などのようなラフにスタートすることができるコミュニティーを選択できることも1つの利点でです。さらに、新いコミュニティーでの出会いから、リファラル採用や紹介による転職などのキャリア選択につながる可能性もありますので、実は結構バカにできない選択肢の1つです。

習慣化して身につける

ソフトスキルの中でも、自己管理能力を向上するには、習慣化が効果的です。転職活動に向けて新たなスキルを身につけるだけでなく、それを長期的に維持し、成長させていくためには、日常的な習慣として取り入れることが非常に重要になります。特に、自己管理能力というものは、特定のコミュニケーションスキルとは違い、何か学ぶことで偉られるものではなく、習慣化して身につけていくことでしかなかなか身につけることは難しいです。そのため、次のようなことを取り入れて自己管理能力の向上を図ることがおすすめです。

- 時間管理(タイムマネジメント)

To do リストの作成

ポモドーロ・テクニックを活用

スケジュールアプリを活用

タスクごとにタイマーを設定 - 健康管理(フィジカルマネジメント)

食事内容の記録

フィジカルゴールの設定

睡眠の質をチェック - 感情管理(エモーショナルマネジメント)

瞑想、深呼吸

メモで感情管理

日記で感情管理

自己理解

アンガーマネジメントの実施 - モチベーション管理

ゴール設定の確認

アファメーションの実施

進捗状況を数値管理

リフレーミングの実施 - 目標管理(ゴールセッティング)

SMARTゴールの設定

行動計画の作成

達成状況の確認

毎週のセルフフィードバック

ネクストアクションの設定 - お金の管理(ファイナンシャルマネジメント)

収支表の作成

収支の見直し

投資先の設定(食費、学習、趣味など) - 環境管理

部屋の整理整頓

学習環境の設定

仕事環境の設定

人間関係の見直し

所属コミュニティーの見直し

など

時間管理やスケジュールの管理では、特に休日の勉強や時間の使い方など面で役に立てることができるかと思います。休日のタスクを予め決めておくことで、新しいスキルの獲得をしようと思った時にも、効率的に学びを進めることが可能です。

また、モチベーションや感情コントロール、さらには目標管理などを行う中では、単なる行動を起こすだけではなく、「なぜそれに取り組むのか?」「自分自身の中で成長を実感できるポイントの把握」「自己理解」「目標達成までの迅速な作戦を立てる力」など、実はさまざまな点において自己能力を高めることにつながります。

さらに、お金の収支計算を行うことは、これから転職を考えている方だけではなく、個人事業主や起業などを考えている方にとっても非常に重要な内容となっており、収支計算とその見直しができるだけで転職後の生活スタイルや余分なお金の支出を減らすことにもつながりますので、かなり現実的にキャリア設計を行うにも役立ちます。事実、僕自身はこの点を非常に楽観視して考えていた節もあったため、税金にかなり苦しんだ経験をしましたので、もし興味のある方はこちらの記事も参考にしてみてください。

ハードスキルを身につける方法

ハードスキルは、資格取得や特定の研修プログラムを通じて身につけることが一般的です。さらに、実務経験を通してそのスキルを実際の仕事にどう活かすかを理解することが、転職後のキャリアにおいて大いに役立ちます。この章では、どのようにして必要なハードスキルを身につけるか、その具体的な方法について詳しく解説します。

独学で学ぶ

独学は、自分のペースで学びたいスキルを自由に選択できるため、ハードスキルを身につける上で非常に魅力的な方法です。特に、仕事をしている場合には、時間や金銭的コストを抑えて自己成長を促す第1歩として踏み出ししやすいため、きっかけづくりとしてはとても効果が高い方法となっています。独学での学びは、自分で教材を選び、学習計画を立てて進めていくスタイルなので、柔軟性が高く、ライフスタイルに合わせて学べる点が大きな特徴です。

- YouTube

近年では、無料でさまざまなスキルを学べる動画がたくさんあります。これらの内容を活用して、無料で学びをスタートすることが可能です。ただ動画を視聴するのではなく、ノートを撮ったり、その後のアウトプットが重要になります。 - 書籍

書籍の中でも、自己啓発系の書籍を読むのではなく、「実践的なマーケティング施策」「ブランディング」「デザイン」「Adobe系のスキルブック」「プログラミングのスキルブック」など実践活用をすることができる書籍を利用することで、インプットとアウトプットを同時に行うことが可能です。 - ブログ

特定のスキルを学ぶためのブログは、実践的なスキルを得るための良いリソースです。ブログでは、他の人が経験したことや学びのプロセスが共有されていることが多く、先行者の意見などを参考にすることができますが、かなり表面的な内容も多いので、記事を吟味することがおすすめです。 - SNS

情報発信者の多くは、その人が持っている専門領域でのサービス受講までを考えて、有益な情報発信をしていることが多くなります。そこで、情報発信者が作成したコンテンツをもとにして無料で学習を進めていくことも、ファーストステップとしてはとても良いのではないかと考えています。 - 無料セミナーに参加する

最近では、僕自身も含めて様々な業界の情報発信者たちが、各分野での無料セミナーを開催していることも多くなっていますので、そのような場を活用して学ぶきっかけを作ることも効果的です。

など

これらのように、無料で学習を進めようと思えば、いくらでも学習できる環境があります。しかし、無料で学習できるといったメリットがある反面で、中長期的に考えるとデメリットもあげることができます。そのため、単純に今までのようにSNSを眺めていたり、YouTubeを眺めているだけででは、新いスキルを獲得することは難しくなりますので、中長期的に考えると学習の方法を変えていくことが重要になります。

【独学のメリット】

・自由な学習ペース

・コストパフォーマンスの高さ

・リスク回避の高さ

【独学のデメリット】

・モチベーションの維持が難しい

・フィードバックが得にくい

・習慣的な学習管理が難しい

これらのような独学によるデメリットを解消するためには、次のようなことを行うことがおすすめです。デメリットの解消方法に関しても、できる限り無料でできる方法についてご紹介します。

- 学習計画を立てる

独学はスケジュールや時間などの自己管理が求められるため、学習計画をしっかり立てることが重要です。 - 進捗を管理する

自分の学習状況を定期的にチェックし、進捗を可視化することで、スキルの習熟度やモチベーション管理を行うことがおすすめです。 - アウトプットを意識する

学んだことを実際に使うことで、学習効率が高くなり、転職後の即戦力にも繋がりやすくなりますので、地方公務員法や国家公務員法の副業規定に反さないように取り組むことがおすすめです。

僕自身は、学習のファーストステップとして独学をすることはあるけど、のめり込み始めたら物足りなさを感じrので、オンラインスクールや専門的に学べる学校に行くことが多いかな!

無料学習ツールを活用する

近年では、インターネットを活用して、無料で質の高い学習コンテンツにアクセスできる環境が整っています。特に、YouTubeなどの誰でも動画投稿ができるプラットフォームではなく、企業や総務省が社会人のリスキリングを目的として、無料でのセミナーや講座などを行っていることあります。公務員から転職活動をする際には、これらのような機会を活用し、スキルアップや自己成長を進めることは非常に効果的です。

1. 無料のオンラインコース

- Coursera(無料プランあり)

GoogleやIBMなどの企業と提携したプログラムで、ITスキルやマーケティングスキルを学べる - edX(無料プランあり)

MITやハーバード大学などの名門大学が提供する専門的なコース - Udemy(一部無料コースあり)

プログラミング、デザイン、ライティングなど多岐にわたるスキルを学べる

2. オープンコースウェア

- MIT OpenCourseWare(OCW)

プログラミング、エンジニアリング、ビジネス、経済学など、世界トップレベルの授業が無料で受けられる - UTokyo OCW(東京大学)

日本国内で学べる専門的な内容を学ぶことができる

3. Googleの無料学習リソース(Growth with Google)

- Google Analytics Academy

データ解析に関するスキルを無料で学べる - Google Ads Certification

デジタル広告に関する基本的な知識と実務を学べる - Google Digital Garage

Googleが提供する無料オンラインコースで、デジタルマーケティングやデータ分析の基礎を学べる

4. 日本リスキリングコンソーシアム

- デジタルスキルに特化した無料講座

プログラミングやデータサイエンスなど、実務に直結したスキルを無料で学べる

5. JMOOC(日本版MOOC)

- JMOOCでの専門的な学び

- ビジネスコミュニケーションやリーダーシップスキルを学ぶコースなど

6. データサイエンス・スクール/統計力向上サイト

- Kaggle(カグル)

データサイエンスを学ぶための世界最大級のプラットフォーム。実際のデータセットを使って問題解決力を磨くことができる - DataCamp(無料体験あり)

プログラミングを通じてデータサイエンスのスキルを学ぶ

7. マイナビDX

- オンライン学習コース

AI、IoT、クラウドコンピューティング、データサイエンスなどの高度なデジタル技術をはじめとした、DX推進のノウハウや、企業のITインフラ構築に必要な基礎知識を学べる

8. LinkedIn Learning

- 動画学習コンテンツ

プロジェクトマネジメントやマーケティング、プログラミング、デザインなど、業界で求められるスキルを学べる

など

実は、ここでご紹介したものはまだまだ一部に過ぎず、ハードスキルを無料で身につける機会は、思っている以上に多くあります。これらのような機会を活用することで、YouTubeなどの動画共有サイトやSNSなどで学ぶこと以上の専門的な内容を無料で学ぶことが可能です。

【無料学習ツールを利用するメリット】

・コストパフォーマンスの高さ

・専門性の高い学習ができる

・学習のステップアップになる

【無料学習ツールを利用するメリット】

・フィードバックが得にくい

・セミナーなどの際には日程調整が必要になる

・専門性が高いため、挫折しやすさもある

- 学習日程を調整する

セミナーなどの日程が決まっている講座もあるため、必要に応じて仕事やプライベートとの調整を行いましょう。また、アーカイブ視聴ができるかなども確認するのがおすすめです。 - 基礎学習を事前に行う

YouTubeなどと比べると、少し専門性の高い講座が中心になりやすいため、興味の持った分野や初めて聞く単語などを整理して調べておくなどの、事前学習を行うのがおすすめです。 - 自己理解に立ち返る

専門性の高さから、学習の挫折につながってしまうケースもありますが、そんな時には一度自己理解に立ちかえり、どんなことのための学びなのか、ゴールのために学習するには他にどんな分野なら良いのかを調べて、学習カテゴリーを変更することも1つの手です。

もしも、学習の中で楽しさを感じなくなってしまったりした場合には、自己理解に立ち返り、学習内容を変更することもおすすめです。楽しさを感じることができない学習は、むしろ時間効率の低下につながる可能性がありますので、自己理解から興味の湧く分野に学習を変更しましょう。

もしも、自己理解が浅くて、何を学べば良いかわからなくなってしまった時には、僕らが行なっているキャリアコーチング事業の「無料個別キャリア相談」を行なっているので、よかったら気軽に申し込んでみてくださいね!

キャリア選択に役立つ9つのプレゼントをご用意してお待ちしています!

コミュニティに参加して学ぶ

新しいハードスキルを学ぶためには、コミュニティに参加して学ぶことも非常に効果的な方法です。最近では、目標達成などの抽象的なコミュニティーだけではなく、英語学習を目的としたコミュニティーなどハードスキルを少額で学べるコミュニティーも増えてきています。実際にコミュニティに参加することで、学習のモチベーションが高まり、他のメンバーと情報を交換し合うことで、新しいアイデアや視点を得ることができます。特に、転職活動を行っているときには、同じような目標を持つ仲間と学び合うことで、モチベーションの維持やキャリアに関するアドバイスを得られることが大きなメリットとなります。

- コミュニティーを発見する

まずは、あなたが学びたいと思う「カテゴリーの発見」「環境調査」などをすることがおすすめです。SNSやWebでの検索などによって、見つけることができます。またオフラインでのつながりで見つけることもおすすめです。 - 学びの環境選択

「プログラミング」や「デザイン」のようなスキルを少額から学ぶことができる機会を作ることで、スモールステップで成長を感じながら学ぶことができます。また、環境選択としてフィードバックのある環境やコミュニケーションがある環境など、あなたにとって必要な環境を選択することが重要です。 - 積極的に参加する

コミュニティーに入ったとしても、幽霊部員になってしまうと、無駄なサブスク料金を払っていることと一緒になってしまいますので、積極的にコミュニティーに参加して学びを深めていくことがおすすめです。

など

【コミュニティを利用するメリット】

・モチベーションを保ちやすい

・オフラインでの関係作りもできる可能性がある

・フィードバックを得やすい

【コミュニティを利用するメリット】

・サブスク解約を忘れることがある

・新しい人間関係にハードルを高く感じることがある

・周りの人とのレベルの差を感じてしまうこともある

- 学習習慣を作る

仲間がいるといった反面で、習慣的に学習を行わなければ、周りのレベルについていけず途中で挫折する可能性があるため、学習習慣を作ることが重要です。 - 仲間とのコミュニケーションを増やす

コミュニティーに入ることのメリットととして、学習する仲間ができることがあるため、その仲間とのコミュニケーションを増やすことで学習効率の向上や、オフラインでのつながりもできる可能性があります。 - 積極的にフィードバックを求める

仲間ができるメリットを活用するためには、積極的にフィードバックをもらうことが効果的です。1人で物事を評価し、修正することは非常に難しいため、周りの仲間を頼れるかどうかが1つの鍵になります。

現在、キャリアサポートの裏で、公務員に向けたキャリア形成をよりしやすくするためのコミュニティーの立ち上げを行っていますので、発表まで少しお待ちください!

オンラインスクールで学ぶ

新しいハードスキルを習得する方法として、オンラインスクールで学ぶことが挙げられます。特に、消防士や警察官、看護師などの当番制の公務員にとっては土日祝日などの概念がない勤務体系となりますので、学校などに足を運んで学習を進めるよりも、オンラインでの学習を行う方が時間的効率を高めることができるといった点が大きなメリットです。また、オンラインスクールでは、専門的なスキルに特化したカリキュラムが組まれており、学習の進行が可視化されるため、継続しやすい環境が整っています。

- 専門的なカリキュラムを選ぶ

オンラインスクールでは、プログラミングやマーケティング、デザイン、データサイエンスなど、実践的なスキルを体系的に学ぶことができます。そのため、あなた自身のキャリアに必要な分野を選択し、基礎から実務に役立つ知識まで、ステップアップできるカリキュラムを提供しているオンラインスクールを選択しましょう。 - 講師やメンターを選ぶ

多くのオンラインスクールでは、専任の講師やメンターがサポートをしてくれます。そのため、あなたが「この人から学びたい!」と思える講師やメンターを見つけて、そのオンラインスクールを選択することも1つの手段です。 - 学習後に実践的な取り組みを行う

例えば、プログラミングを学ぶのであればあなた自身のHPを作成してみること、動画編集であれば無料で知り合いの動画などを編集するなど、学んだことを実践的に仕事として使えるようにすることがおすすめです。

など

【オンラインスクールを利用するメリット】

・学習環境や学習時間の融通が利きやすい

・実践レベルでの学習が可能になることもある

・場合によっては1対1での学習も可能になる

【オンラインスクールを利用するメリット】

・無料の教材と比べて、学習費用が高い傾向にある

・先生任せになると、何も得られない

・コミュニティー学習などと比べて孤独感を感じやすいこともある

- 事前にキャリアビジョンを明確化

オンラインスクールを活用する前に、自己理解などからキャリアビジョンを明確にしておくことで、高額な学習費用を無駄にすることなく学習を行うことができます。 - 自己管理の徹底

オンラインスクールでは、コミュニティほどのオフラインでの作りづらいなどのデメリットもありますので、学習時間管理や目標管理、さらにモチベーション管理などが重要です。 - 積極的にフィードバックを求める

オンラインスクールで講師に質問ができる機会や、1対1での学習機会がある場合には、講師に対して積極的なフィードバックを求めることで、スキルの効率的な向上やモチベーションの向上に繋げることができます。

僕も、「マーケティング系」「コーチング系」「語学学習系」「プログラミング」のオンラインスクールに参加して、スキルの向上や知識の向上をしてきました!

学校に通う

公務員からの転職に際して、新しいハードスキルを身につけるための方法としては、学校に通うという選択肢もあります。オンラインでの学習が便利である一方、オフラインの学校に通うことには、直接的な指導や、仲間との対話など、オンラインでは実感することが難しいメリットがあります。特に、転職を目指して新しいスキルを習得したい場合、習熟度などの速さを考えると、オフラインの学校を選択することも1つの効果的な手段です。

- 短期集中型スクール

1ヶ月〜半年程度の短期型スクールを利用して、「語学学習」「プログラミング」「動画編集」「」の短期集中コースなどが該当します。短期でスキルや知識を獲得したい方、または海外の学生ビザ取得などをしたい方にとっては比較的安価な選択肢としておすすめです。 - 専門学校

技術やビジネスに特化した専門学校では、短期間で実践的なスキルを習得できるカリキュラムが提供されています。日本国内での国家資格の取得を目指す際には、大学よりも短期で取得できる反面で、学習スケジュールがタイトであることや学内テストなども嵩む可能性がたくなります。 - 大学、大学院

大学では、専門学校や短期集中型スクールより深い専門的な知識を学ぶことができます。そのため、学位を取得したい場合、専門的な領域において研究したいと考えている方にとっては比較的おすすめの選択肢です。 - 夜間大学、社会人向け学習プログラム

多くの大学や専門機関では、夜間のプログラムや社会人向けコースを提供しており、日中仕事をしている公務員の方でもスケジュールを調整しやすく、学びやすい環境となっています。

など

【学校を利用するメリット】

・資格や学位を取得できる場所もある

・講師に直接質問を聞くことができる

・オフラインで目標が近しい友達ができる

【学校を利用するデメリット】

・授業のためのスケジュール調整が必要になる

・学習費用は比較的高め

・クラスに参加するための移動費、移動時間などもかかる

- 専門領域を決めること

コミュニティーや無料の学習とは違って、非常に高価な学習費用がかかるため、あらかじめ専門領域を決めてから学習環境を作ることがおすすめです。 - 研修制度を活用する

公務員の場合、研究内容によっては、自治体や国の研修制度を活用して大学の研究に参加する方法もあります。その場合には、高額になりがちな大学の費用などが免除されることもあります。 - 給付金を活用する

専門的な学びは、比較的効果になることがありますので、自治体や国が行っている「教育訓練給付金」などを活用し、学習費用を抑えることも可能です。

など

実は、現在僕も海外事業の展開を1つの目標としているので、「英語」と「タイ語」の習得に励んでいて、その中でも学校の仲間とのコミュニケーションなどを1つの学習手段にしたかったので、オフラインの学校を利用しています!

ソフトスキルを活かした転職方法

ソフトスキルは、特定の職種や業界を超えて活用できる強力なスキルセットです。公務員から民間企業への転職を考える際には、これまで培ってきたソフトスキルをどのように活かすかが非常に重要です。ここでは、ソフトスキルをどのように活用して転職活動を成功に導くか、その具体的なアプローチについて説明します。あなたのソフトスキルを最大限に活かし、次のキャリアでより大きな成果を得るためのヒントをお伝えします。

職場でのコミュニケーション

消防士、警察官、公務員として勤務してきた方の場合には、その職場で培ってきたコミュニケーションや住民の方々とのコミュニケーションを通して業務に従事してきていることがあるため、この経験を転職活動に活かすことができます。一般的に、「コミュニケーション」といった単調的なものでは転職が難しいと思われるかもしれないですが、その経験の見せ方次第で、コミュニケーションも適切な武器となります。その際におすすめなのは、コミュニケーションだけではなく、コミュニケーションと別のスキルの合わせ技になります。

- マネジメント

- 課題解決

- 信頼構築

- 部下育成・部下指導

- 住民指導・住民対応

- 地域イベント

- 他部所との連携

など

これらのように、職場でのコミュニケーション経験を活かして、様々な経験と掛け合わせることができます。特に、生成AIの発達が凄まじく進んでいる今だからこそ、ソフトスキルとしてのコミュニケーションを活かして、「一緒に働きたい!」と思ってもらうことが重要です。

交渉力と協調性を活かす

消防士、警察官、公務員から転職をする際に活用することができるソフトスキルとして、「交渉力」と「協調性」があると考えています。特に、消防士や警察官などの公務員としての経験を持つ方の場合には、上司や別の部署の職員への根回しを行うことがあるため、「調整力」を培ってきた方も多くなります。また、上司への交渉や民間企業との交渉などを行う機会もありますので、このような仕事事例を活用して「交渉力」を表現することが可能になります。

- 困難な現場を乗り越えることができた経験

「私は、消防士としての業務の中で、〇〇といった現場経験の中から協調性を培うことができました。当時の現場では□□といった障害から要救助者を救うことが困難な現場となっていましたが、現場での指示命令系統を守りつつ、臨機応変に仲間とコミュニケーションをとり、現場隊員同士での協調性を発揮したことで、困難な状況から要救助者を救助できたため、このような力を培うことができたと考えています。今後は、御社の△△の業務の中でも、他部署との連携を密にし、スムーズな情報共有を行うことで、目標達成に貢献できると考えております。」 - イベントなどの成功をした経験

「私は、現職の業務の中で、〇〇といった□□人規模のイベント担当者を任され、このイベントの成功に携わったことで、協調性を培うことができました。このイベントは、地域の大学を巻き込んだ大きなイベントであったため、参加者の安全管理、イベントの進行、さらにはイベント広報、大学との調整など様々な業務を行う中で各部署の連携をとる必要性がありました。その中でも、イベントの成功に向けて、各部署との定期的な進捗会議や個別ミーティングを自ら設定し、密な情報共有と課題の早期発見に努めました。これにより、互いの業務を深く理解し合い、信頼関係を築きながら、一丸となって目標達成に取り組むことができたため、協調性を培うことができたと考えております。今後は御社の△△の業務の中でも、他部署との連携を密にし、スムーズな情報共有を行うことで、目標達成に貢献できると考えております。」

など

- 民間企業との交渉の経験

「私は、消防士としての予防業務において、民間企業との消防立入検査の場面を通して交渉力を培うことができました。消防の仕事の一つとして、立入検査を行い、消防法に則って建物の運用が行われているかを検査する業務があります。しかし、消防法などの文面だけでは解釈による違いも生じることから、一方的な指導にならないよう、まずは相手の状況や課題を丁寧にヒアリングし、その上で災害時における安全な避難路確保の重要性を分かりやすく説明してきました。結果的に、業者の方との信頼関係をうまく作ることができ、消防署側で検討していた運用方法を取り入れてもらうことができたため、この経験から交渉力を培うことができたと考えております。」 - 職場内での交渉経験

「私は、公務員の業務の中で、新規プロジェクトの進行における協力を得るために交渉力を培うことができました。私は入庁5年目の中堅職員として新人職員の教育を任された経験があります。その取り組みの中では、他部署の協力体制が必要不可欠でしたが、他部署の人員もギリギリで仕事を回していたため、私はまず各部署の現状と懸念を丁寧にヒアリングし、若手職員育成が組織全体の未来に繋がる意義を個別に説明しました。さらに、協力内容を細分化し、各部署の負担を最小限に抑える具体的な案を提示するなど、時間をかけて粘り強く調整を行いました。その結果、若手職員向けの教育プログラムを完成し、若手職員への教育体制を整えることができました。このような経験から、相手の状況を理解し、双方にとってのメリットを提示することで合意形成を図る交渉力を培うことができたと考えております。今後は御社の〇〇において、関係部署との円滑な連携を図り、効率的な業務推進に貢献できると考えております。」

など

これらのように、現職で培ったスキルを活かすことは転職活動において大きな強みとなります。そのため、転職活動においては、過去にどのような場面で交渉や調整を行い、成果を上げたかという具体的なエピソードを用意することで、これらのスキルを効果的にアピールすることが重要です。また、「これらのような経験がまだない…」と考えている方の場合には、今からでも現職の経験を積んでいくことがおすすめです。現職での頑張りが、転職希望先の人事担当者や採用担当者、さらには経営者などに伝わります。

危機管理能力を活かす

危機管理能力は、特に消防士や警察官といった公務員の方々が日常的に培ってきた重要なスキルです。「危険な状況の中で人を助ける仕事をしてきた」からこそ、この能力が培われ、突発的な事態に対して冷静に対処し、迅速に対応策を実行する力を示すことができます。民間企業に転職した場合でも、リスクを予測し、緊急時に的確な判断を下せる能力は非常に重宝されます。

- 現場での危機管理を行った経験

「私は、消防士として出場した現場活動において、危機管理能力を培うことができました。災害現場では、傷病者が危険な状況にいるだけでなく、私たち自身も非常に危険な屋内で活動するため、一瞬のミスが命取りとなります。そのような現場では、私が見た煙の色の変化や建物のわずかなきしみ音といった危険情報を、無線でリアルタイムに仲間と共有し、相互に情報補完することで、チーム全体としての状況認識を高めていました。また、危険を察知した際には、ためらわず仲間と意見を交換し、最善の行動を連携して選択することで、大きな怪我もなく多くの方を救うことができたと考えております。このような経験から、危機管理能力を培うことができました。今後は、御社での〇〇といった業務において、チームメンバーと密に連携し、危険因子を共有しながら、組織としてリスクを管理・回避していくことに貢献できると考えております。」 - 職場での法律に関する危機管理の経験

「私は、公務員として住民対応を行う中で、法律に関する危機管理能力を培いました。現職では、地方公務員法や条例など、誤った解釈が住民生活に深刻な影響を与えかねないため、常に細心の注意を払ってきました。ある複雑なケースでは、私は関係部署や上司と緊密に連携し、複数の解釈可能性を検討しました。特に、住民からの疑問点や懸念を先回りして把握し、それに対する法的根拠と解決策を事前に準備することで、対応時の混乱を未然に防ぎました。結果として、住民の皆様からの信頼を損なうことなく、円滑に業務を遂行できました。この経験を通じ、潜在的な法的リスクを予測し、主体的な準備と連携で回避する危機管理能力を養いました。御社の〇〇業務においても、同様に危険因子を早期に特定し、組織のリスク管理に貢献できると確信しております。」

など

これらのように、公務員という仕事上、地方公務員法や各自治体の条例などを扱う観点から、災害現場だけではなく事務作業の中でも経験を強みにすることが可能です。公務員としての危機管理経験を持つ方は、不測の事態においても、落ち着いて問題を分析し、最適な対応策を見つける力を発揮できるため、プロジェクトリーダーやリスク管理担当者として非常に価値のある人材としてみられやすくなります。面接などで適切に取り扱い、過去の頑張りを表現していきましょう。

マネジメントに活かす(自己管理を含む)

公務員から民間企業への転職を考える際、特に注目されるスキルの1つが「マネジメント能力」です。特に、消防士、警察官、公務員として数年勤務をしてきた方の場合には、「後輩・部下のマネジメント経験」を活用して転職活動を行うことができます。また、若手の公務員の方で他者のマネジメント経験がない場合には、「あなた自身のセルフマネジメント(自己管理)経験」を出して転職活動に活かすこともおすすめです。

- 後輩、部下のマネジメント経験

人員管理:チームメンバーと協力しながら目標を達成した経験

タスク管理:後輩や部下のタスク管理を行なってきた経験

ストレスマネジメント:後輩や部下のストレスマネジメントを行なってきた経験

ナレッジマネジメント:業務における知識や知見などを共有するための経験 - セルフマネジメント(自己管理)経験

時間管理:緊急時の対応やシフト勤務などで、限られた時間内で多くの業務をこなした経験

タスク管理:あなた自身の重要度や優先順位に基づいて、効率よく業務を進めた経験

ストレスマネジメント:高圧的な状況でも冷静さを保ち、適切に判断を下した経験

アンガーマネージメント:仕事への憤りや怒りなどの自己管理能力を発揮した経験

など

これらのように、「チームを含む他者へのマネジメント」「自己管理としてのマネジメント」を適切に自己分析を行い、面接に向けての言語化を行うことで、1つの武器とすることができます。またその中では、これまで培ってきたマネジメントの経験を活かし、「転職後の新しい環境で成果をどのように上げることができるのか?」という点まで、明確にしておくと転職の際に役立てやすくなります。そのためには、「転職希望先の企業でどのようなポジションで応募するのか?」「その企業での働き方はどのようなものか?」などをあらかじめ調査しておくと良いでしょう。

- 部下のマネジメント経験

「私は、消防士として、部下の業務管理と育成を通じ、マネジメント能力を培いました。消防士の業務にある火災調査業務は、鎮火後の現場で出火点を特定し、約20枚の報告書を作成する重要な役割を担います。この書類の正確さは被災者の罹災額や火災予防に直結するため、専門性と厳守すべき期限が求められています。私は、部下それぞれの経験値や業務負荷を考慮し、見取り図作成から出火点特定、図面・書類作成に至る各工程で、綿密なスケジュール管理と進捗確認を実施しました。特に、難解な出火原因の特定や専門的な記載については、具体的な指導とフィードバックを重ね、部下自身が正確な判断力を養えるよう育成に注力しました。その結果として、業務を滞りなく遂行できただけでなく、部下が自律的に高品質な報告書を作成できるよう成長し、チーム全体の効率向上に貢献しました。この経験から、部下の能力を引き出し、目標達成へと導くマネジメント能力を培いました。今後は、御社の〇〇業務において、チームや部下のタスク管理・育成に活かし、組織目標に貢献します。」 - 自己管理による仕事の成果

「私は、公務員としての〇〇の業務を通して、徹底した自己管理を行うことで、業務プロセスの改善と組織への貢献という成果を上げることができました。公務員になる前は時間管理やタスク管理が苦手な面もありましたが、公務員として住民の方の信頼を損ねることが、ひいては地域全体の協力体制を失う重大な結果に繋がることを強く認識しました。この使命感から、住民の模範となるべく自己管理を徹底する決意を固めました。具体的には、自身の経験から非効率だと感じていた業務フローに着目し、タスクの優先順位付けや進捗管理を効率化するための独自のシートを作成しました。このシートを私自身の業務で徹底的に活用し、その効果を検証した上で、より広範な業務に応用できることを提案したところ、現職の部署で正式に採用され、部署全体の業務効率向上に繋がりました。この経験から、社会人としての計画性、実行力、そして組織貢献に繋がる自己管理能力を培うことができました。今後は、御社の〇〇業務においても、徹底した自己管理を行いつつ、チームの一員として主体的に行動し、将来的には〇〇といったポジションでチームを動かすリーダーとして貢献していきたいと考えております。」

など

「消防士、警察官、公務員としての経験は民間企業では活かすことができない…」と思い込んでいる現職の公務員の方もいらっしゃるようですが、実は思わぬような経験が民間企業での面接に活かすことが可能です。しかし、そのためには、思わぬような経験を適切に振り返り、言語化して、面接担当者や採用担当者、さらには経営者の方にも伝わりやすいように変換させていくことが重要です。その経験値が、民間企業でも必ず活躍するための起爆剤になります。

主体的に行った仕事事例を出す

転職活動において、他の候補者と差別化を図るためには、「主体的に行なってきた仕事事例」を強調することが非常に重要です。もちろん、ここまでのマネジメントやコミュニケーションなどの内容でも主体的ということができますが、ここではあえて「少しハードルが高くなりやすいこと」をあげさせていただきます。

- 業務改善の経験

「私は公務員としての仕事を通して、マニュアル化されていない業務における業務改善を行い、主体的に仕事を行う経験をしてきました。公務員の仕事には、昭和の時代から行われていることをいまだにそのまま行なっていることもあり、時代や職員の能力に合わせた若手職員の教育体制がとっとのっていない部所があることに気がつきました。このような課題を発見したことから、上司と相談し、職場における職員の教育マニュアルとその評価制度などを再整備する提案をして、組織の業務フローを再度明確にし、そこに必要な能力と効果測定などを織り込んだ新教育マニュアルを作成しました。この教育マニュアルを後輩職員向けに行なったところ、後輩職員からも好印象なフィードバックをもらうことができ、所属部所以外の部所でもこの教育マニュアルを取り入れることになり、所属長からも良い評価をいただくことができました。このようなことから、私は課題発見を行い、主体的に業務改善に取り組める能力があると考えています。このような経験を活かし、御社での課題発見とその解決をしていくことで貢献することができると考えています。」 - 組織改革の経験

「私は消防士としての業務経験の中で、組織内におけるハラスメントの根絶に向けた経験から、組織改革を行なってきた経験があります。消防業務では、一般的な民間企業とは違い階級社会の中で仕事に従事することや、災害などの特殊な業務をはらんでいることから、パワーハラスメントなどの行き過ぎた行為をしてしまう組織体制がありました。昭和の時代であれば、通用してきた指導方法が、令和の職員との世代間ギャップなどから退職者が増加してしまったことがあり、そこに危機感を覚えた私自身から職場の上司に提案を行い、組織内のコミュニケーション研修の実施、そしてハラスメント研修の実施、さらにはアンガーマネジメントの研修を中間管理職以上の職員に対して実施してきました。その結果、職場でのハラスメント報告数が減少したことや、中間管理職以上の方からもお礼のお言葉をいただき、署属表彰をされることもできました。このような経験から、私は主体的に問題解決を行う能力があると考えています。また、このような経験を御社での業務コミュニケーションにも活かし、職場の方々との連携を図ることや主体的に業務を進めていくことに活かしたいと考えております。」

など

これらのように、あなた自身が単に指示を受けて動いていたのではなく、積極的に業務を改善したり、組織改革を実行してきた経験を、企業にどのような貢献をしてきたのかを示すことで、転職希望先企業に対して良い印象を与えることができます。特に、公務員として「多くの方が気がついているのに、面倒くさがってやらないこと」を探してみると、達成するまでのハードルは高くなりますが、他の人には変えることができないほどの経験を身に付けることができます。

ハードスキルを活かした転職方法

ハードスキルは、特定の技術や知識、資格など、目に見える形で証明できる能力です。ハードスキルも、ソフトスキルと同様に、公務員からの転職において非常に重要な役割を果たします。そのため、そのようなスキルをどのように民間企業に活用してアピールするのかが転職成功の鍵となります。このセクションでは、ハードスキルをどのようにアピールし、実際の転職活動でどのように効果的に活用できるかについて解説します。

- 現職でのスキル経験を活かした転職

- これから知識、スキル、経験を作る

- 資格や専門知識を身につけて、実績を作る

現職での経験を活かした転職にする

公務員から民間企業への転職において、現職での経験は非常に貴重な武器となります。特に、専門知識や資格を活かした転職は、民間企業でも大きな強みとなります。しかし、ただそのスキルや資格を持っているだけでは不十分です。重要なのは、それらのスキルをどのように民間の業務に役立て、貢献できるのかを明確に伝えることです。そのためにまずは、現在の公務員としての仕事の経験が、どんな仕事に活かすことができるのかを知っておくことがおすすめです。

- 救急救命士 → 民間救急サービス業務、救急AIサービス業務

- 消防士 → BCP(事業継続計画)、防災コンサルティング業務、防災研究業務

- 警察官 → 警備業務、ドライビングスクール講師業務、公務員への天職

- 公立学校教員 → 民間企業の研修業務、塾講師業務、デジタル学習ツールの開発業務

- 一般行政職 → 公共事業コンサルタント、官公庁向け教育プログラム業務

- 地方自治体職員 → 地域振興関連業務、観光業務、自治体向けITサービス業務

- 建築、土木職 → 施工管理業務、環境コンサルティング業務、地盤調査業務

- 医療職 → 医薬品営業、介護支援専門職種

- 福祉職 → 介護用品メーカー、メンタルヘルス支援業務、

- 税務職 → 企業の経理業務、会計事務業務、税理士事務業務

など

これらのように、実は今までの経験を、比較的そのまま生かしやすい職種に転職することも可能です。このようなことから、現職の公務員として「どのような経験を積むのか?」ということが現職の仕事を活かして転職する上で非常に重要な要素となります。そして、これらのように活かすことができる仕事領域は多くあるからこそ、「転職することの目的」「仕事をすることの目的」などについて自己理解を深め、キャリアゴールを明確にしておくことが重要です。

あなた自身が「これから先の未来をどうしたいのか?」をいうことについて理解することが難しく感じる方は、僕らが行なっているキャリアコーチングの「無料個別キャリア相談」にぜひお申し込みくださいね!

これから知識、スキル、経験を作る

現職で消防士、警察官、公務員などの職種についている方の中には、「特殊な経験がないと感じている方」や「特殊なスキルを持っていない」と感じる方も一定数いらっしゃるかと思います。そんな方におすすめなのが、これから「知識」や「スキル」「経験」などを身につけていくことがおすすめです。特に、20代の若手公務員から転職を考えている場合には、なかなか経験値を積むことが難しいポジションにもいらっしゃる可能性がありますので、これから身につけるといった選択肢は非常におすすめすることができます。例えば、次のようなことを行うことで、これから身につけると言ったことが可能になります。

- 事務系の経験を作りたい場合

まずは、現在の職場で課題とされてることを発見することが重要です。例えば、「所属部署の公式ページの見ずらさが課題」となっている場合、プログラミングの技術を取得してWEB制作の知識とスキルをつけつつ、あなたの上司に対してHPの改変等を打診してみましょう。また、その時に、ある程度の設計図などを作っておき、どんな目的でそれを行いたいのかを説明することで、仕事に着手しやすくなります。そこから総務課などを通して、HPの改変とアクセス数の増加、さらに課題の解決などを行うことができれば、これを職場の経験として、面接の際に話すネタとすることができます。 - 専門スキルの経験を作りたい場合

まずは、あなた自身が身に付けたい経験に対する専門性の高い部所への異動をお願いすることからスタートすることになります。そのため、専門職種に就くことができる「組織の中での認定を取得すること」や「国家試験などの合格」をすることで、専門的に仕事に従事できる体制を整えることが重要です。それを持って、配属希望部署への異動願いを出すことがおすすめです。すでにその環境を手にしている方の場合には、そこでの仕事経験をできるだけ積極的に積むようにしていくことが重要です。例えば「救急隊としての勤務経験」「予防業務での勤務経験」「サイバー対策安全課としての勤務経験」「総務課としての海外視察者を案内する経験」などでの業務経験を通して、さまざまな知識、スキル、経験を身につけることができます。このような経験を通して転職での強みに変えていくことがおすすめです。

など

これらのような経験を通して、どのように活用して成果を上げてきたのかを具体的なエピソードとして説明できると、面接官にとって非常に説得力が増します。資格や専門知識を単なる所有物としてではなく、実際の業務でどのように役立てられるかをしっかりと伝えることが、転職活動での成功につながります。

現職の公務員としては、今ある環境を最大限に活用することで、最もリスクを抑えながらスキルも経験もつけることができるんだよね!

資格や専門知識を身につけて、実績を作る

現職の公務員として、専門性が高い資格やスキルを身につけて転職を行うことも1つの手段になります。実はその際に、重要になるのが「実務経験があるかどうか」になります。特に、プログラマーや動画クリエイターなどの職種では、実際に現場に出てそれらのスキルを活用してきたかという点を重視する傾向にもあります。そのため、「資格を取得すること」や「専門性の高いスキルを身につけること」と合わせて、あなたのスキルを証明するためのポートフォリオ(作品、実務経験)を作っておくことがおすすめになります。

- 現職の中でポートフォリオを作る

近年では、国や自治体でSNSを活用した広報宣伝戦略をとるようになってきており、特にショート動画などを活用して情報発信をしている様子が見られます。このようなショート動画の撮影や編集を自治体の職員の方が行っているケースも多くありますので、その動画編集や企画、さらには動画の撮影まで担当者として従事し、PV数やインプレッション数、再生時間などの実績を持つことで、「動画クリエイター」としての実務経験を作ることが可能になります。また、語学学習を行い、高い語学スキルを身につけることができれば、海外からの要人対応実績を作ることや、外国人向けの自治体動画などを作成することも可能になりますので、これらを実績として用いることができます。 - 仕事以外の場でポートフォリオを作る

公務員として副業を行い、営利活動をすることは、法律上で禁止されていますが、役員などのポジションにつかないように「営利目的にならない活動」に関しては、これが該当しません。そのため、マーケティングなどの知識や技術を無料で提供して、その数値などを実績として実務の経験を表現することが可能です。また、英語のスキルを身につけることで、外国人を集めるような営利目的ではないイベントなどをすることで、そのスキルや行動力を表現することが可能になります。

など

これらのように、公務員としてもハードスキルを実務レベルで取り扱うことができる機会を作ることはできます。おそらく、多くの方は、「これらの方法を思いついていない」「知らない」だけですので、さまざまな角度から検討して、ハードスキルを使用することによる実績作りをおこなうことが可能になります。また、上記のようなことができれば、転職という枠に捉われず、個人事業主として仕事を行うことや、起業して仕事を行うといったことも可能になります。そのため、ハードスキルを身につけることも効果的な1つの選択肢だということを理解しておきましょう。

実は、僕も消防士としての休日を活用して、「ブログの立ち上げ・記事作成」「プログラミングの勉強」「一級建築士の資格勉強」「コーチングコミュニケーションの資格取得」「語学学習」などを行ってきたので、現職の公務員でもやればできます!

まとめ:スキルは見つけて、身につけ、発見する!そして活かせ!

転職活動において、スキルを理解し、効果的に活かすことは転職成功のカギとなります。まずはあなた自身の持っているソフトスキルやハードスキルを見つけ、それらを日々の業務や自己研鑽を通じてさらに深めていきましょう。そして、それぞれのスキルがどのように他の業界で価値を発揮できるのかを再発見し、面接や実務の場面でしっかりとアピールするための準備をしてください。公務員として得た経験は、必ず民間企業での大きな武器になります。自分の強みを活かし、新たなキャリアへの一歩を踏み出しましょう。

コメント